被保険者証が廃止され、資格確認書になりました

令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を被保険者証として利用することを基本とする仕組みに移行しました。

後期高齢者医療制度ではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和7年8月1日から令和8年7月31日まで使用できる資格確認書を交付しています。

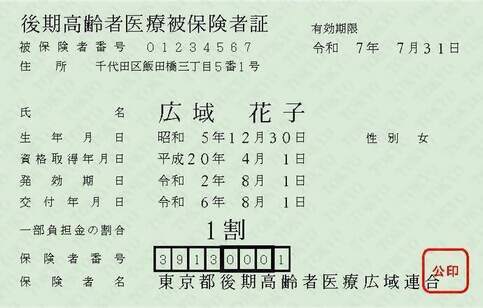

被保険者証

令和6年12月2日で被保険者証の交付は終了しました。

今後は、マイナ保険証または資格確認書等をご利用ください。

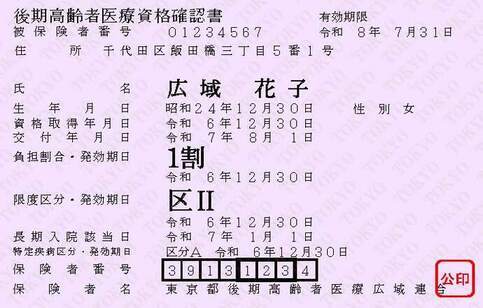

資格確認書

資格確認書は、被保険者証と同じように医療機関等の窓口で使えるカード型の券です。

自己負担割合

資格確認書には、被保険者証と同様に一部負担金の割合(自己負担割合)が記載されています。

限度区分

資格確認書には、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)に記載されていた、適用区分(限度区分)が併記されています。

限度区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、保険適用の医療費等の支払いが、併記されている限度区分の自己負担限度額までとなります。

※令和6年8月1日から令和7年7月31日までに減額認定証または限度額認定証を保有していた方、もしくは「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」にて任意記載事項の併記申請をしていただいた方には、減額認定証および限度額認定証に記載されていた適用区分(限度区分)が併記された資格確認書をお送りしています。

限度区分の併記申請

限度区分が併記されていない資格確認書をお持ちの方は、任意記載事項の併記申請をしていただくことで、限度区分が併記された資格確認書をお送りします。ご希望の方は、以下の書類をご提出ください。

- 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書

- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)の写し

※原則、郵送にて申請書類をご提出ください。

再交付

資格確認書を紛失や破損したときには、再交付の手続が可能です。

- 郵送による再交付を希望される方

「再交付申請書」を郵送にてお送りください。手続完了後、10日以内に資格確認書をお送りします。

- 窓口での即日交付を希望される方

「再交付申請書」と、資格確認書を紛失等された被保険者本人の写真付の公的身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご用意の上、窓口までお越しください。写真付の公的身分証明書等がご用意できない場合は、官公署から発行された書類を2部ご用意ください。

※代理人が窓口での即日交付を希望される場合は、被保険者本人の写真付の公的身分証明書等に加えて、窓口に来られる方の写真付の公的身分証明書等をご用意ください。被保険者本人の写真付の公的身分証明書等がご用意できない場合は、官公署から発行された書類を1部ご用意ください。

有効期限

暫定的な運用により、有効期限は令和8年7月31日となっています。

令和8年8月1日以降については、運用が決定され次第、市公式ホームページ(本ホームページ)や市報でお知らせいたします。

暫定的な運用について

マイナ保険証への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。

この運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。

マイナ保険証をお持ちで以下の1、2に該当する方が、令和8年8月1日以降も資格確認書の交付を希望する場合は、「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」にて資格確認書の交付申請をしてください。

- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

- 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

交付申請に必要なもの

- 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書

- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)の写し

※原則、郵送にて申請書類をご提出ください。

添付ファイル

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部保険年金課高齢者医療年金係

〒207-8585 東京都東大和市中央3-930

電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927

健幸福祉部保険年金課高齢者医療年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。