自転車の青切符制度

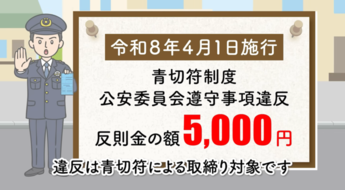

令和6年5月に成立した改正道路交通法により、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対しても「交通反則通告制度(青切符)」による取締りが始まります。

これまで以上にルールの遵守が求められますので、違反者とならないためにも、自転車の交通ルールと青切符制度の内容をしっかり確認しておきましょう。

制度導入のきっかけ

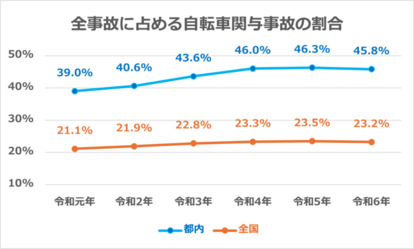

交通事故に占める自転車関与の割合が高い

近年、全国的に交通事故の件数は減少傾向にある一方で「自転車が関わる事故」の割合は依然として高い水準にあります。

特に都内では、交通事故全体の約半数(45.8%)が自転車関与となっており、これは全国平均(23.2%)の約2倍にあたります。

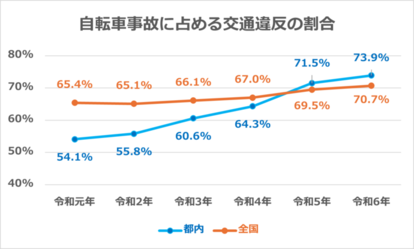

当事者の多くが交通違反をしている

自転車事故の原因を分析すると、信号無視や一時不停止、安全運転義務違反(左右の安全確認)など基本的な交通ルールを守らなかったことが原因となっているケースが目立ちます。

これまで指導中心の対応が多く行われてきましたが、悪質な違反に対しては、明確なルールと処分をもって再発を防ぐ必要があります。

交通反則通告制度(青切符)とは

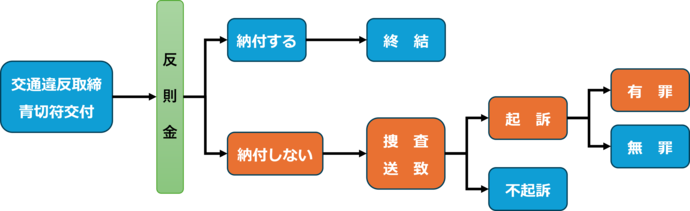

運転者が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。

※違反時に手渡される「交通反則告知書」が青色のため、「青切符」と呼ばれています。

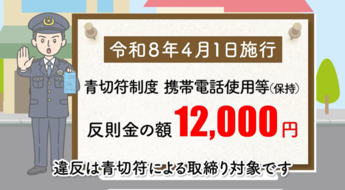

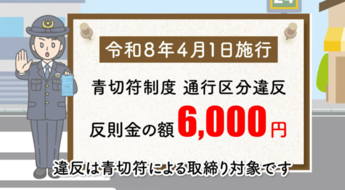

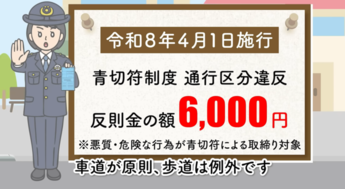

適用開始日

令和8年4月1日(水曜)

対象年齢

16歳以上

(赤切符・自転車運転者講習制度は14歳以上が対象です。)

対象となる違反

113種類

主な違反と反則金

| 違反行為 | 反則金 |

|---|---|

| 携帯電話使用等(ながらスマホ) |

12,000円 |

| 信号無視 |

6,000円 |

| 車道の右側通行 |

6,000円 |

| 歩道通行※ |

6,000円 |

| 一時不停止 |

5,000円 |

| 傘差し運転 |

5,000円 |

| イヤホン使用 |

5,000円 |

| 無灯火 |

5,000円 |

| 並進運転 |

3,000円 |

| 2人乗り |

3,000円 |

※歩道通行については例外があります。

詳細は下記のリンクでご確認ください。

反則通告後の手続きについて

反則金の納付は任意のため、反則金を支払わず、刑事手続による処理を選択することができます。

刑事手続では、警察による捜査・検察への送致が行われ、起訴となった場合は有罪(懲役・罰金など)となる可能性があります。

その他の制度

交通切符(赤切符)

赤切符は、反則金の対象とはならず、刑事手続の対象となる交通違反に対して交付されます。このため、違反者は検察庁に送致されることになります。

青切符制度の開始後であっても、自転車による悪質性・危険性の高い違反行為は青切符の対象外として、赤切符で処理されます。

※青切符と違い14歳以上が対象となっています。

これは、刑事責任を問える年齢が14歳以上とされているためです。

対象となる主な違反行為

- 酒酔い運転

- 酒気帯び運転

- 妨害行為(いわゆる「あおり運転」)

点数切符(白切符)

白切符は、軽微な交通違反に対して交付され、反則金は発生しませんが、違反点数が加算されます。

自転車の運転には免許が必要ないため、違反点数制度の対象外であり、白切符は適用されません。

対象となる主な違反行為

- 座席ベルト装着義務違反(シートベルト)

- 幼児用補助装置使用義務違反(チャイルドシート)

- 乗車用ヘルメット着用義務違反(二輪車・原動機付自転車)

自転車運転者講習制度

この制度は、危険な交通違反をくり返す自転車利用者に対して、安全運転の意識を高めてもらうために設けられたものです。

違反をしないために

正しい交通ルールを知り、実践することが大切です。

市のホームページなどで自転車の交通ルールを確認してください。

命を守るために

交通ルールは罰を受けないために守るのではなく、ご自身と周りの大切な命を守るための約束ごとです。「ちょっとぐらい」という油断や「自分は大丈夫」という過信が大きな事故につながります。

一人ひとりがルールを守る意識を持てば、交通事故は確実に減らせます。

交通ルールを守る気持ちと思いやりを持って、安全なまちをつくりましょう。

しかし、事故のリスクはゼロにすることはできません。

万が一の備えとして「自転車用ヘルメットの着用」と「自転車損害賠償保険等への加入」も、命と暮らしを守る大切な手段です。

外部リンク

以下の画像をクリックすると動画が再生されます【東京都】

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市基盤課交通対策係

〒207-8585 東京都東大和市中央3-930

電話:042-563-2111(内線:1256) ファクス:042-563-5930

まちづくり部都市基盤課交通対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。