○東大和市特例小口零細企業資金融資要綱

平成19年9月28日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は、信用保証協会の保証割合が変更されたことにより、東大和市小口事業資金融資条例(昭和51年条例第8号。以下「条例」という。)に基づく融資のあっせんを受けることに影響を受ける小規模な事業者に対し、新たに小口零細企業保証制度の対象となる特例小口零細企業資金について融資のあっせんを行うことにより、当該小規模な事業者の経営の安定に資することを目的とする。

(1) 小口零細企業保証制度 信用保証協会の保証割合の変更により融資について影響を受ける小規模な事業者の保護のため、特定の融資に係る保証について変更前の保証割合を適用することを定めた中小企業庁の制度をいう。

(2) 特例小口零細企業資金 資金でその融資に係る信用保証協会の保証について小口零細企業保証制度により変更前の保証割合を適用するものをいう。

(3) 運転資金 事業を円滑に行うために必要な特例小口零細企業資金をいう。

(4) 設備資金 事務所若しくは事業所の拡充若しくは改装又は機械若しくは設備の新設に必要な特例小口零細企業資金をいう。

(5) 創業資金 東大和市(以下「市」という。)の区域内における創業に伴う次に掲げる資金をいう。ただし、土地又は建物の購入費を除くものとする。

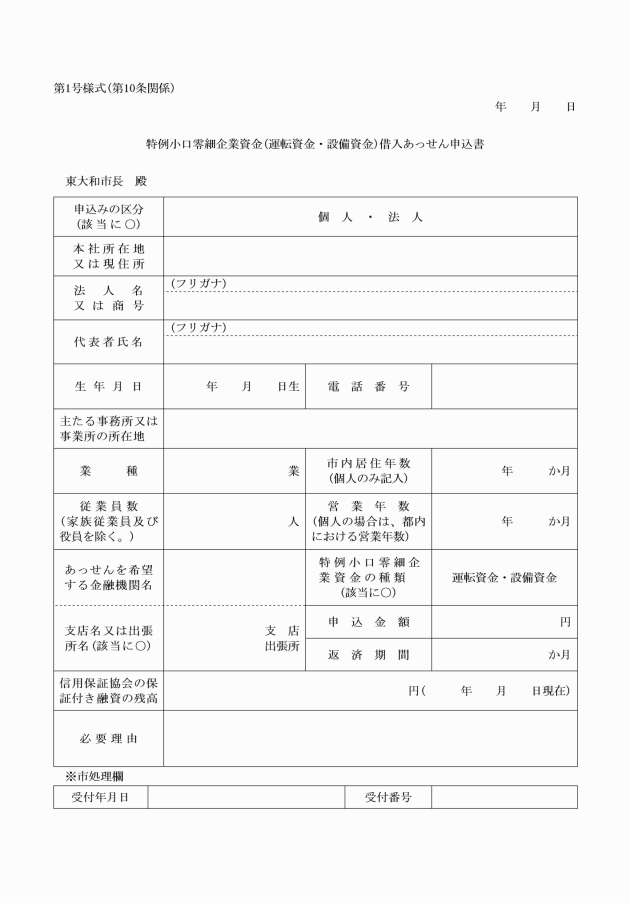

ア 事業を円滑に行うために必要な特例小口零細企業資金

イ 事務所若しくは事業所の拡充若しくは改装又は機械若しくは設備の新設に必要な特例小口零細企業資金

(6) 特定創業資金 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定による証明を受けた者による、市の区域内における創業に伴う次に掲げる資金をいう。ただし、土地又は建物の購入費を除くものとする。

ア 事業を円滑に行うために必要な特例小口零細企業資金

イ 事務所若しくは事業所の拡充若しくは改装又は機械若しくは設備の新設に必要な特例小口零細企業資金

(7) 金融機関 東大和市小口事業資金融資条例施行規則(昭和51年規則第9号)第2条に規定する金融機関をいう。

(融資のあっせんの対象者)

第3条 融資のあっせんを受けることができる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者のうち、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 運転資金又は設備資金の融資のあっせんを受けようとする者については、市の区域内に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている個人であって、東京都の区域内で1年以上同一事業を継続しているものであること又は主たる事務所若しくは事業所を市の区域内に有している法人であって、1年以上同一事業を継続しているものであること。

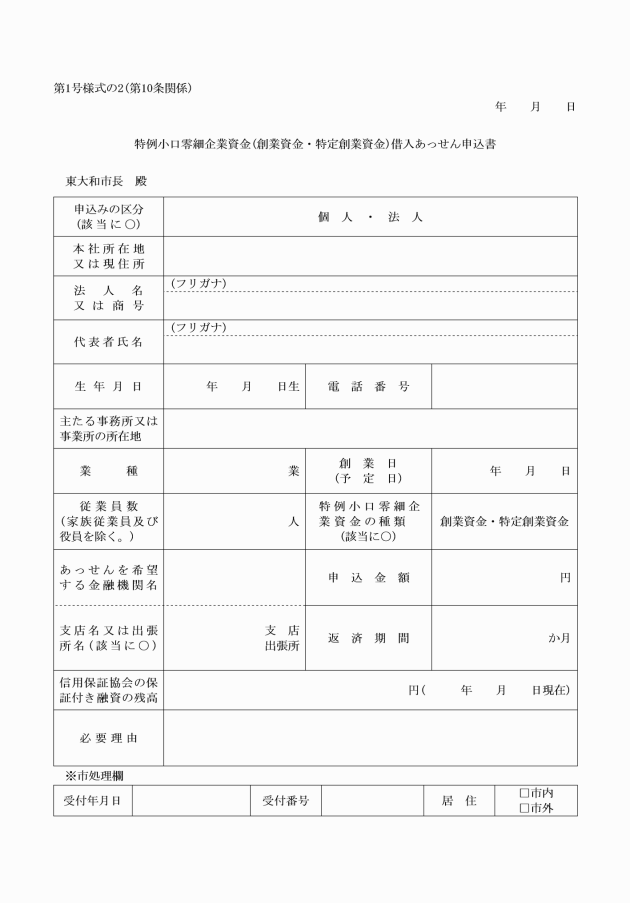

(2) 創業資金の融資のあっせんを受けようとする者については、金融機関が当該資金の融資を行う日から1月以内に創業しようとする者又は創業して1年未満の者であって、主たる事務所又は事業所を市の区域内に有しているものであること。

(3) 特定創業資金の融資のあっせんを受けようとする者については、次に掲げる要件を備えている者であること。

ア 省令第7条第1項の規定による証明を受けた者であること。

イ 金融機関が当該資金の融資を行う日から1月以内に創業しようとする者又は創業して1年未満の者であって、主たる事務所又は事業所を市の区域内に有しているものであること。

(4) 既に納期の経過した地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下「市町村民税」という。)及び固定資産税を完納していること。

(5) 東京信用保証協会の保証対象業種であること。

(6) 融資を受けた特例小口零細企業資金の返済及び利子の支払能力を有すること。

(7) 信用保証協会の保証の付された融資の残高(根保証にあっては、融資の極度額とする。以下同じ。)の合計が2,000万円未満であること。

(特例小口零細企業資金の限度額)

第4条 融資する特例小口零細企業資金の限度額は、次のとおりとする。ただし、当該限度額及び前条第7号に規定する融資の残高の合計額が、2,000万円を超えるときは、2,000万円から当該融資の残高を控除して得た額を限度額とする。

(1) 運転資金 500万円

(2) 設備資金 700万円

(3) 創業資金 500万円

(4) 特定創業資金 700万円

(融資の制限)

第5条 運転資金、設備資金、創業資金及び特定創業資金の融資のあっせんは、重複して受けることができない。

3 過去に市からあっせんを受けて創業資金又は特定創業資金の融資を受けた者は、新たに創業資金及び特定創業資金の融資のあっせんを受けることができない。

(1) 6月 手形割引又は手形貸付け

(2) 1年 手形貸付け

(融資利率)

第7条 融資の利率は、市長と金融機関の協議により別に定める。

(保証)

第8条 融資のあっせんを受けようとする者は、東京信用保証協会の保証を必要とする。この場合において、融資のあっせんを受けようとする者が法人であるときは、原則として、当該保証に加えて、当該法人の代表者個人である連帯保証人の保証を必要とする。

(償還)

第9条 特例小口零細企業資金の償還は、割賦償還とする。ただし、償還期間が6月以内の場合は、一括償還とすることができる。

(1) 運転資金 5年(据置期間6月以内を含む。)

(2) 設備資金 7年(据置期間6月以内を含む。)

(3) 創業資金 5年(据置期間6月以内を含む。)

(4) 特定創業資金 7年(据置期間6月以内を含む。)

(1) 東京信用保証協会の信用保証委託申込書

(2) 市町村民税及び固定資産税の納税証明書

(3) 所得税(法人の場合は、法人税)又は事業税の納税証明書

(4) 所得税確定申告書(控)の写し(運転資金又は設備資金の融資のあっせんを受けようとする個人に限る。)

(5) 決算書の写し(運転資金又は設備資金の融資のあっせんを受けようとする法人に限る。)

(6) 登記事項証明書(法人に限る。)

(7) 印鑑登録証明書(法人の場合は、代表者個人の印鑑登録証明書及び法人の代表者の印鑑証明書)

(8) 許可又は認可を受けていることを証する書類の写し(許可又は認可を必要とする事業に限る。)

(10) 創業計画書(創業資金又は特定創業資金に限る。)

(11) 賃貸借契約書その他の主たる事務所又は事業所を市の区域内に有していることを証する書類の写し(創業資金又は特定創業資金に限る。)

(12) 省令第7条第1項の規定による証明書(特定創業資金に限る。)

(13) その他市長が必要と認めた書類

(資格の審査)

第11条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、金融機関に対して融資のあっせんを行う。

(融資決定の通知)

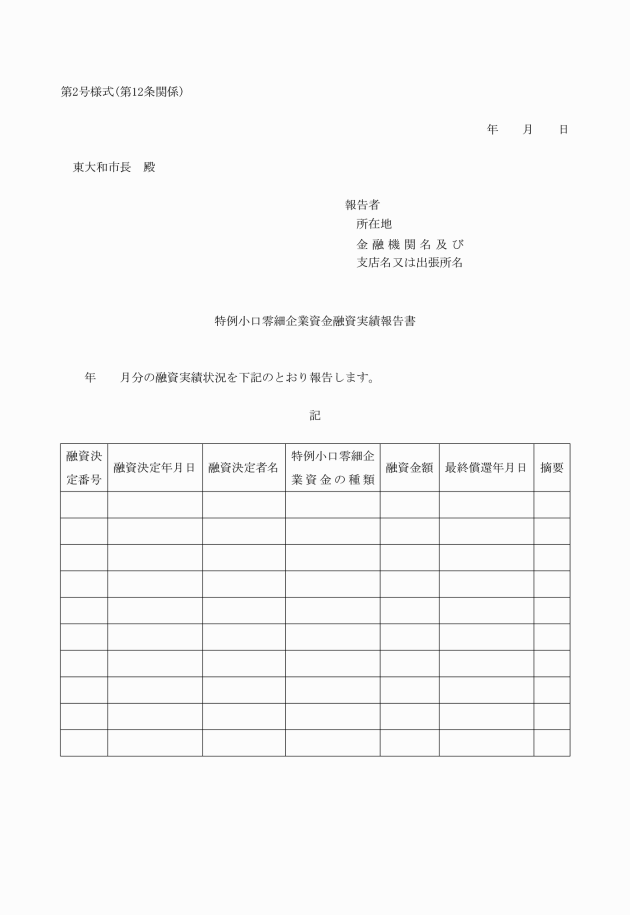

第12条 金融機関は、前条のあっせんがあったときは、速やかに自己の責任において融資の可否を決定し、当該申込者に通知するものとする。

2 金融機関は、毎月の融資実績の状況を翌月の10日までに、特例小口零細企業資金融資実績報告書(第2号様式)により市長に報告しなければならない。

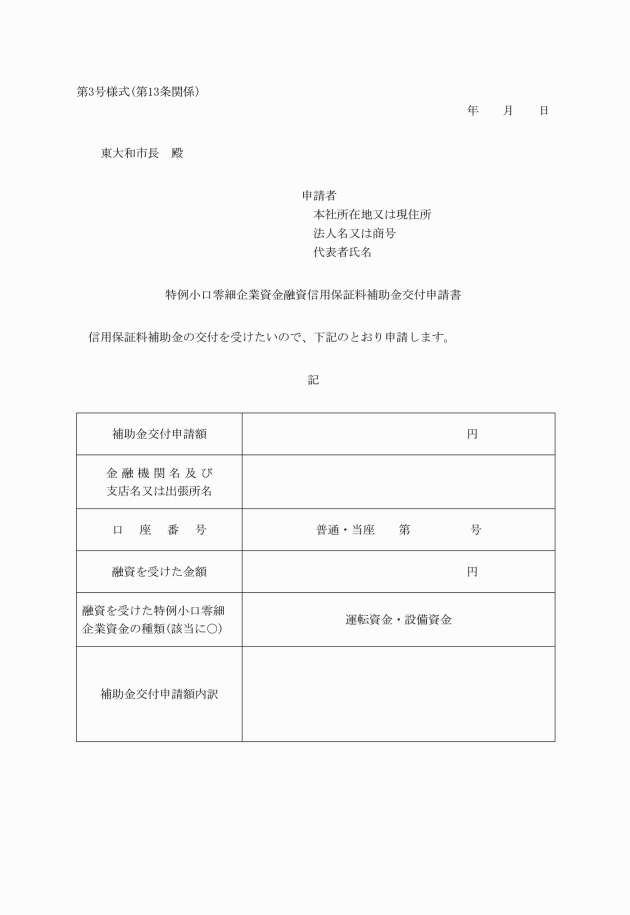

(保証料の補助)

第13条 融資の決定を受けた者は、東京信用保証協会の保証に係る保証料(他の制度による融資と合わせて保証を受ける場合にあっては、この要綱による融資のあっせんに係る部分に限る。以下同じ。)について、補助を受けることができる。

2 前項の規定による補助は、保証料を完納した場合に行うものとし、その額は、当該保証料の額に3分の1を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)とする。ただし、創業資金については当該保証料の額に3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)とし、特定創業資金については当該保証料の全額とする。

3 保証料について補助を受けようとする者は、特例小口零細企業資金融資信用保証料補助金交付申請書(第3号様式)に保証料の全額を支払ったことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、保証料の補助については、東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)の定めるところによる。

(融資決定の取消し等)

第14条 金融機関は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長と協議し、融資の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件を欠いたとき。

(2) 申込みの内容に偽りがあったとき。

(3) 融資を受けた特例小口零細企業資金を目的以外に使用したとき。

(4) 融資の対象となった物件を譲渡し、又は担保に供したとき。

2 金融機関は、前項の規定により融資の決定を取り消した場合は、融資をした特例小口零細企業資金の全額又は残額を一時に償還させることができる。

3 金融機関は、融資を受けた者が償還期間内に融資を受けた特例小口零細企業資金を償還しない場合は、延滞損害金を徴収することができる。

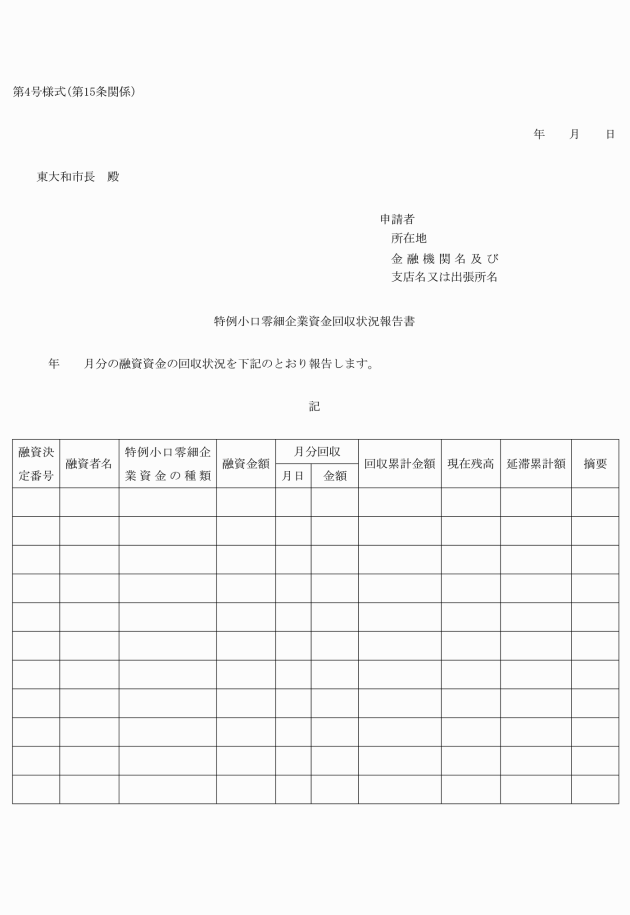

(金融機関の報告)

第15条 金融機関は、毎月の融資資金の回収状況を翌月の10日までに、特例小口零細企業資金回収状況報告書(第4号様式)により市長に報告しなければならない。

(利子補給)

第16条 この要綱による融資を受けた者は、東大和市小規模企業近代化資金利子補給条例(昭和58年条例第8号)第3条の要件を備えているときは、同条例の規定により利子補給を受けることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成24年6月28日訓令第28号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年10月9日訓令第30号)

この訓令は、平成25年10月9日から施行する。

附則(平成27年9月28日訓令第17号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月2日訓令第11号)

この訓令は、平成30年7月2日から施行する。

附則(令和2年10月2日訓令第27号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

附則(令和3年9月28日訓令第23号)

この訓令は、令和3年9月28日から施行する。

附則(令和3年12月23日訓令第24号)

この訓令は、令和3年12月23日から施行する。

附則(令和6年11月12日訓令第19号)

この訓令は、令和6年11月12日から施行する。