○東大和市文化財保護条例施行規則

昭和48年4月1日

教委規則第5号

(用語)

第1条 この規則で、「所得者等」、「管理者」及び「管理責任者」とは、東大和市文化財保護条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)第3条第2項第1号、第7条第1項及び第11条第1項に規定する者をいい、「管理等」とは、条例第15条第1項に規定するものをいう。

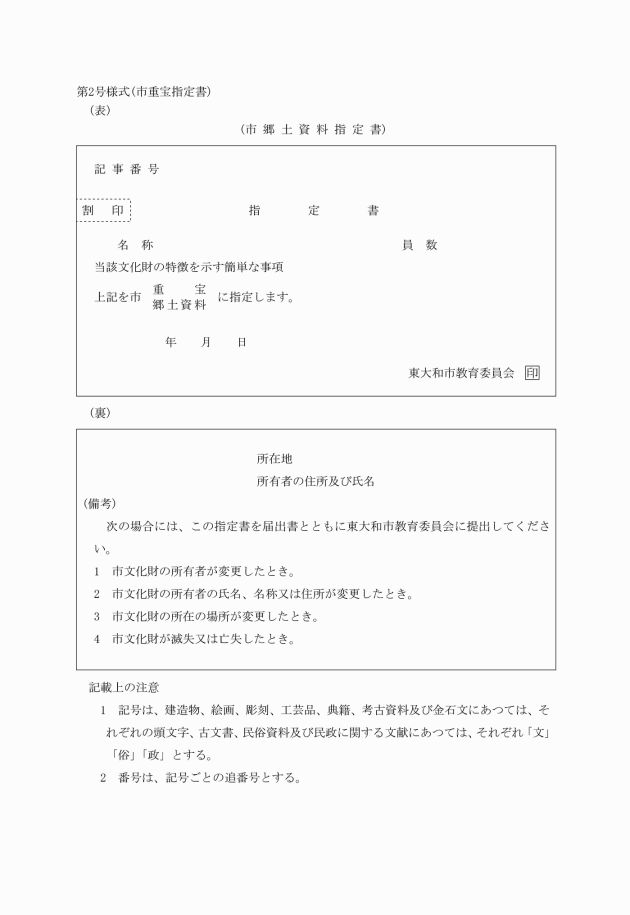

(1) 種別及び名称

(2) 員数

(3) 管理者の氏名

(4) 指定年月日

(5) その他必要な事項

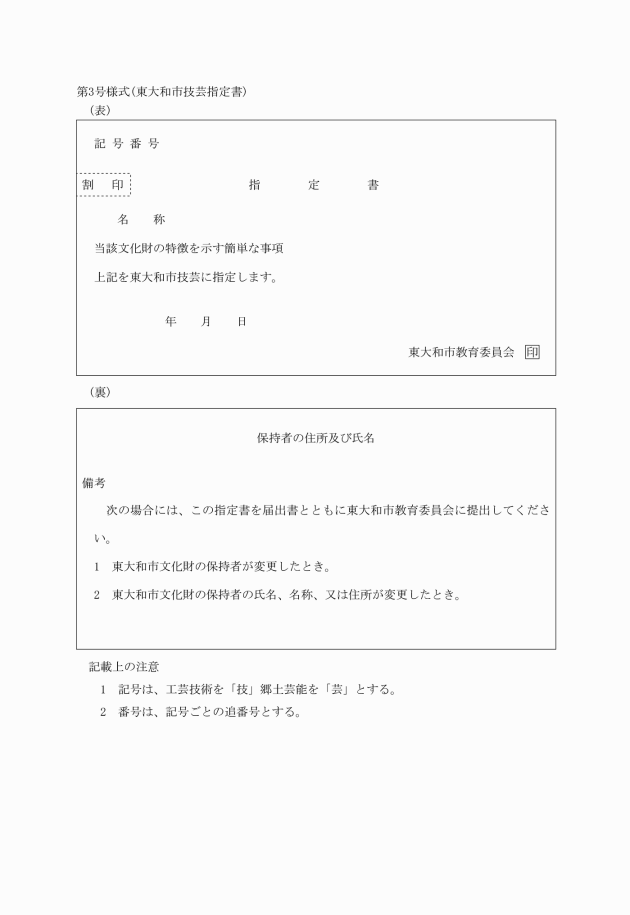

(1) 種別及び名称

(2) 員数

(3) 管理者の氏名

(4) 指定解除の年月日

(5) 解除の理由

(6) その他必要な事項

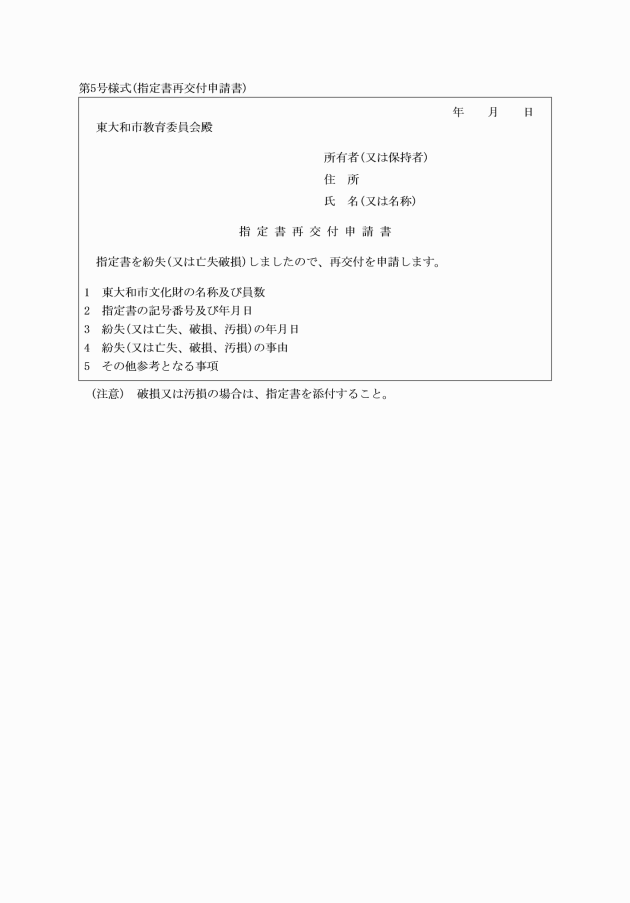

(指定書の再交付)

第6条 市文化財の所有者又は保持者が指定書を紛失若しくは亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、第5号様式による指定書の再交付申請書を委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(台帳)

第7条 委員会は、市重宝台帳、市技芸台帳、市郷土資料台帳、市史跡台帳、市旧跡台帳及び市天然記念物台帳を備えるものとする。

(写真及び実測図)

第8条 委員会は、市文化財の写真を備えるものとする。

2 委員会は、市重宝中の建造物、市郷土資料中の建造物、市史跡、市旧跡及び市天然記念物中の特異な地質学的形態について、実測図を備え、かつ、その写しを所有者等に交付するものとする。

(地積図)

第9条 委員会は、条例第8条に規定する保存地域を定めたときは、その地積図を備え、かつその写しを所有者等に交付するものとする。

(1) 保存地域内の市文化財及びその従物を汚損又は破壊すること。

(2) 保存地域内で、市文化財の現状維持に影響を及ぼす行為をすること。

(3) 所有者等又は管理責任者の許可を受けないで囲さくの中に入ること。

(保存施設)

第11条 条例第9条に規定する「保存施設」とは、標識説明板、注意札及び境界標をいう。

2 標識は石造とし、次の各号に掲げる事項を彫るものとする。ただし、特別の事情がある場合は、石材以外の材料をもつてこれに代えることができる。

(1) 市文化財の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 「委員会」の文字

(4) 建設年月日

3 説明板は、木造とし、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、木材以外の材料をもつてこれに代えることができる。

(1) 市文化財の種別及び名称

(2) 説明事項及び指定の理由

(3) 「委員会」の文字

(4) 建設年月日

4 注意札は、木造とし、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、木材以外の材料をもつてこれに代えることができる。

(1) 市文化財の保存に必要な事項

(2) 「委員会」の文字

(3) 建設年月日

5 境界標は、石造又はコンクリート造りとし、12センチメートル角、長さ90センチメートル以上、地表からの高さ20センチメートル以上とし、次の各号に掲げる事項を彫るものとする。

(1) 上面には、指定地域又は保存地域の境界を示す方向指示線

(2) 側面の地表の上に出る部分には、市文化財境界標及び「委員会」の文字

(保存施設の管理)

第12条 条例第9条の規定により、保存施設の管理をする所有者等は、保存施設が亡失、破損又は汚損したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 前項の所有者等は、標識、説明板又は注意札の位置を移動しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

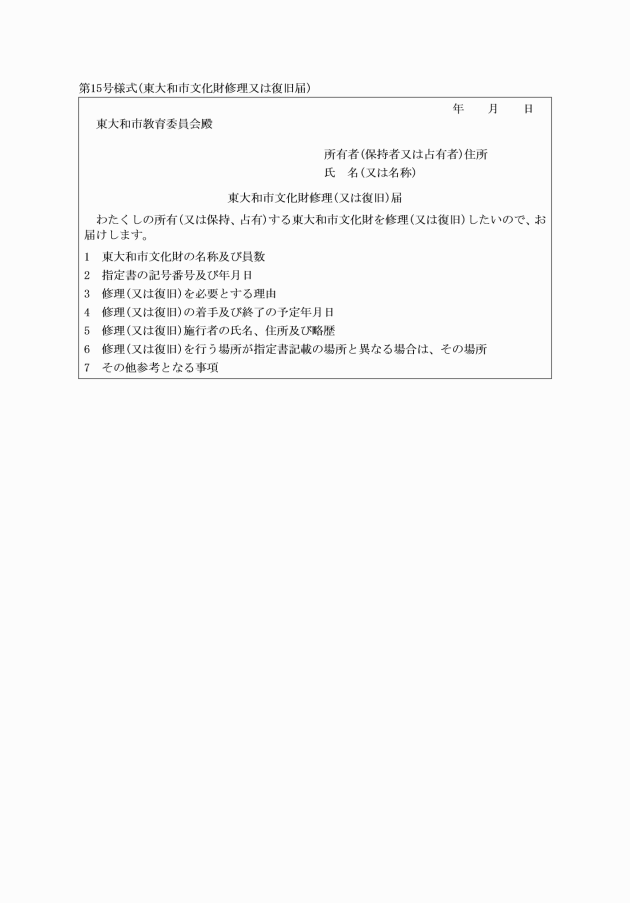

(1) 修理又は復旧(以下「修理等」という。)の設計仕様書及び設計図

(2) 修理等に要する経費の予算書

(3) 修理等をしようとする箇所の写真又は見取図

(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書

3 管理者は、前項に規定する届及び添付書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会にその理由を付して申し出なければならない。

4 管理者は、修理等を完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施工の概要書

(2) 経費の精算書

(3) 管理等の結果を示す写真又は見取図

(管理者の公開)

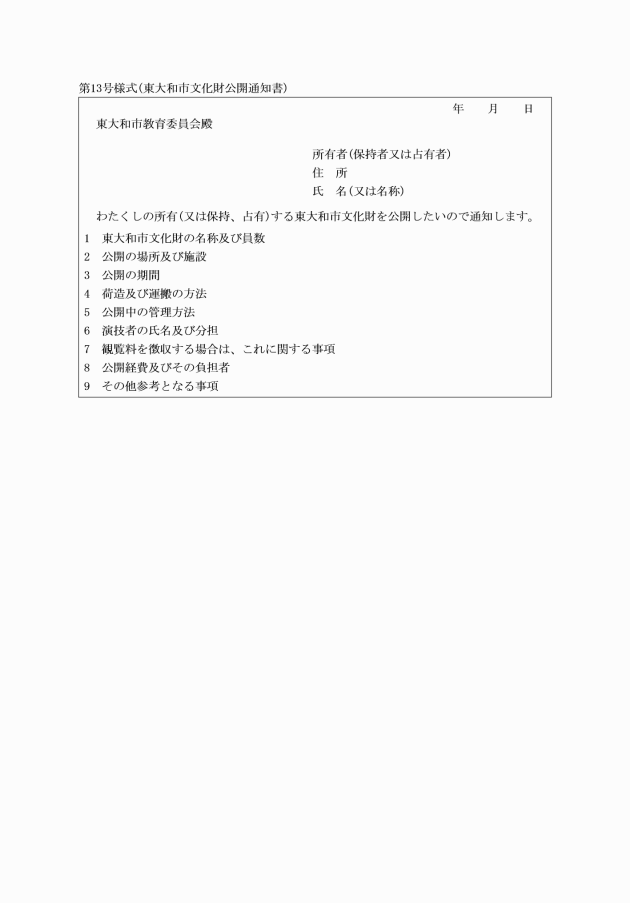

第15条 管理者が、市文化財を自ら公開しようとするときは、公開しようとする日の20日前までに第13号様式による公開通知書を委員会に提出しなければならない。

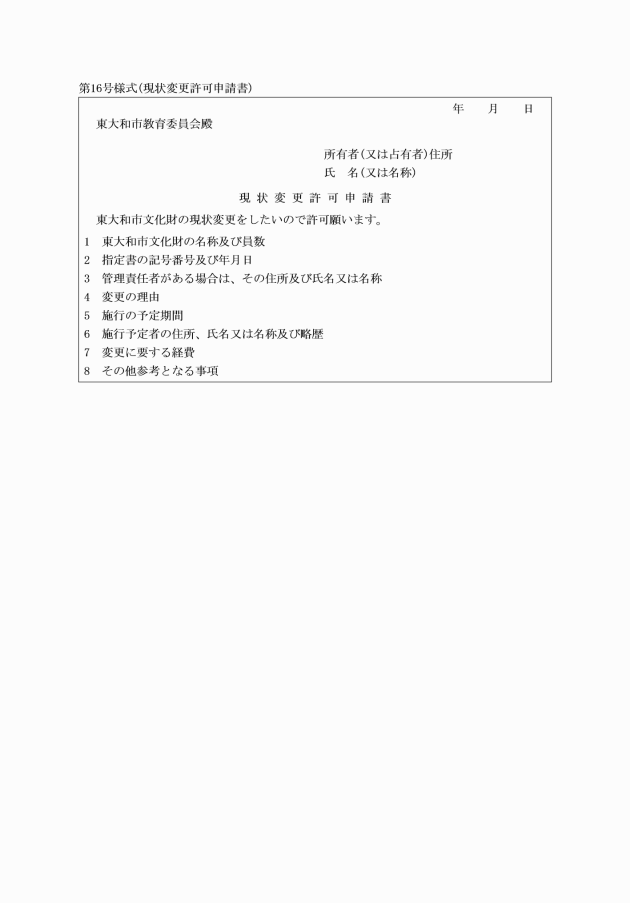

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更に要する経費の予算書

(3) 現状変更しようとする箇所の写真又は見取図

(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書

2 管理者は、前項に規定する申請書及び添付書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会にその理由を付して申し出なければならない。

3 管理者は、現状変更を完了したときは、次の各号に掲げる書類等を添えて、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施工の概要書

(2) 経費の精算書

(3) 現状変更の結果を示す写真又は見取図

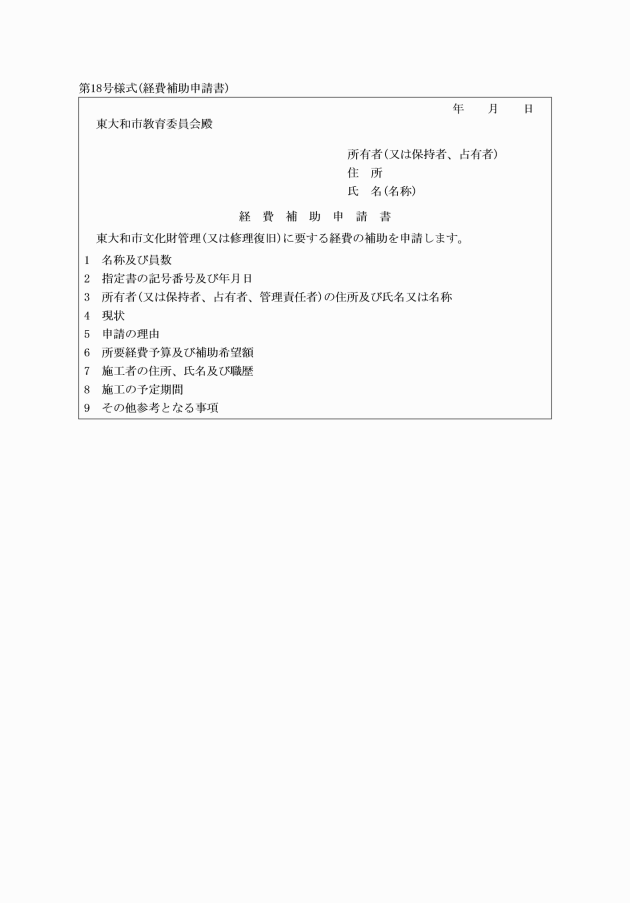

(経費補助の申請)

第17条 管理者は、条例第15条第1項ただし書の規定に基づく経費の補助を受けようとするときは、第18号様式による経費補助申請書に、次の各号に掲げる書類等を添えて、委員会に提出しなければならない。

(1) 管理等の設計仕様書及び設計図

(2) 管理等に要する経費の予算書

(3) 管理等をしようとする箇所の写真又は見取図

(4) 届出者が、占有者の場合は、所有者の承諾書

(5) 所有者等の最近3年間の収支決算書

2 管理者は、前項に規定する書類等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会に、その理由を付して申し出なければならない。

3 管理者は、管理等を完了したときは、次の各号に掲げる書類等を添えて速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施工の概要書

(2) 経費の精算書

(3) 管理等の結果を示す写真又は見取図

(耐用年数)

第18条 条例第16条第2項に規定する耐用年数は、木造については10年、石造、コンクリート造り又は金属製のものについては30年、その他のものについては20年とする。

(公開に要する経費)

第19条 条例第17条第3項後段に規定する経費負担の範囲は、次のとおりとする。

(1) 荷造費及び運送費

(2) 施設及び設備に要する経費並びに警備費

(3) 委員会が必要と認めて、その市文化財に保険を付したときは、その保険料

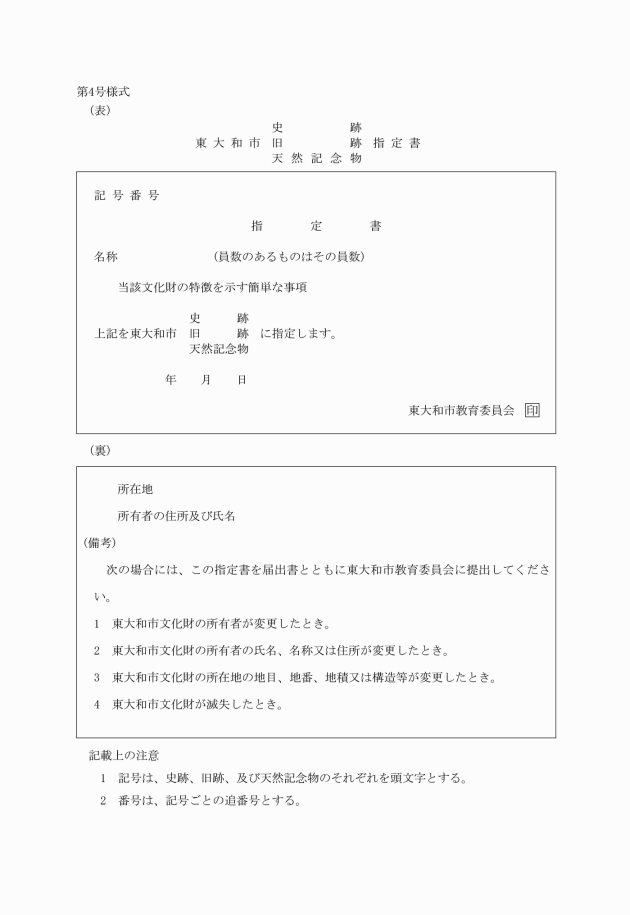

(1) 種別及び名称

(2) 記号及び番号

(3) 員数

(4) 補償金を受けようとする理由

(5) 希望する補償金の額及び算出基礎

(6) その他参考となる事項

2 前項の場合において損害保険が付されているときは、その保険契約を証するにたる書類を提出しなければならない。

(補償の決定)

第21条 委員会は、前条の請求書の提出があつたときは審査のうえ補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 委員会は、補償を行うことを決定したときは、補償金の額、支払の方法及び時期その他必要な事項を請求者に通知しなければならない。

3 委員会は、補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求者に通知しなければならない。

(補償額決定の基準)

第22条 補償額の決定は、次の各号に掲げる額を基準として行うものとする。

(1) 市文化財が滅失したときは、その市文化財の時価に相当する額

(2) 市文化財がき損したときは、その市文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費に、その市文化財のき損前の時価と修理後の時価との差額を合計した額に相当する額

(記録の作成等)

第23条 条例第19条に規定する「記録」とは、写真、実測図、地積図、実物見本、工程見本、聞書、文章記録、映画フイルム、幻燈スライド、録音テープ、録音盤等をいう。

付則

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

付則(平成元年2月28日教委規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月22日教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。