○東大和市障害者自立体験とびたち支援事業実施要綱

令和4年3月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における自立生活を目指す障害者(障害児を含む。以下同じ。)が、家族以外の者から支援を受けながら、ひとり暮らしやグループホームで安心して自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう自立生活を体験する場を提供し、及び必要な支援を実施すること(以下「自立体験とびたち支援」という。)により、障害者の自立意欲の促進及び自立能力の向上を図ることを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 自立体験とびたち支援の対象者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 原則として東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 原則として18歳以上65歳未満であること。

(3) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けていること又は知的障害若しくは精神障害を有していること。

(4) ひとり暮らし等の自立生活を目指していること。

(事業の実施)

第3条 市は、自立体験とびたち支援事業を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(次条第2項においてこれらを「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(1) 自立生活体験コース(愛称「ホップ」) 将来の自立生活を想起するために、自立体験を通じて自立に向けた課題の整理、意欲の醸成等を行う。

(2) 自立生活訓練コース(愛称「ステップ」) 自立体験の実施後なるべく速やかにひとり暮らし等による日常生活を行うために、自立に向けた訓練を行う。

2 委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は、受入れコーディネーターを配置し、受入れコーディネーターは、次に掲げる支援を実施するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による会議の開催及び支援プログラムの作成

(2) 自立体験に必要な支援の実施に係る調整

(4) 利用者の自立生活への移行に係る支援

(5) 第10条第1項の規定による会議の開催及び支援評価シートの作成

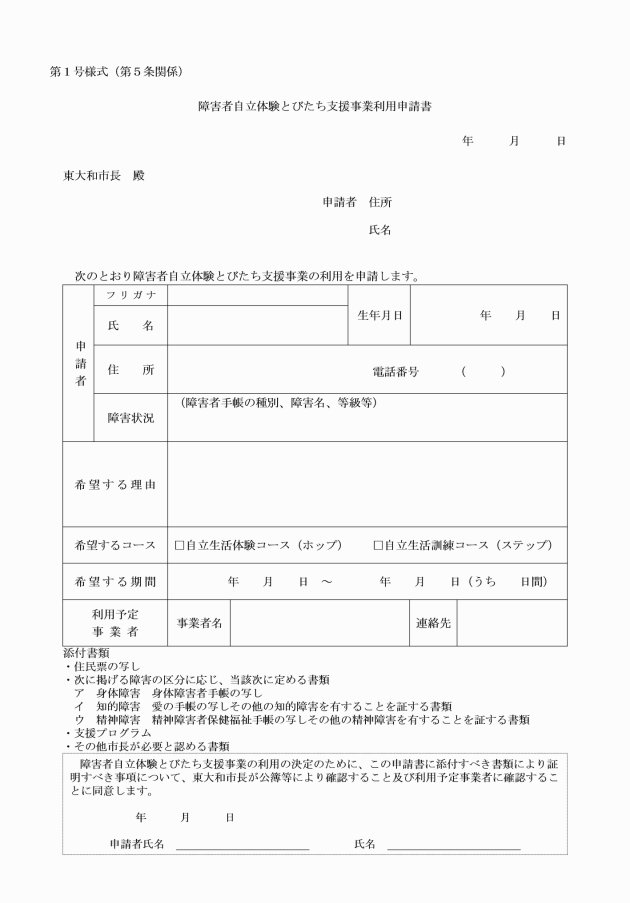

(利用の申請)

第5条 自立体験とびたち支援を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自立体験とびたち支援事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次に掲げる障害の区分に応じ、当該次に定める書類

ア 身体障害 身体障害者手帳の写し

イ 知的障害 愛の手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して東京都知事が交付する手帳でその者の障害の程度その他の事項の記載があるもの(これに相当するものを含む。)をいう。)の写しその他の知的障害を有することを証する書類

ウ 精神障害 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)の写しその他の精神障害を有することを証する書類

(3) 次条の規定により作成する支援プログラム

(4) その他市長が必要と認める書類

(支援プログラムの作成等)

第6条 受託事業者は、前条第2項の規定による通知があったときは、申請者、受託事業者その他関係者による、ウォーミングアップ会議(当該申請者の状況に応じた支援の目標、内容、日数、方法等について、支援の計画(以下「支援プログラム」という。)の作成等を行う会議をいう。)を開催するものとする。

2 受託事業者は、前項の規定により作成した支援プログラムを、申請者に交付するものとする。

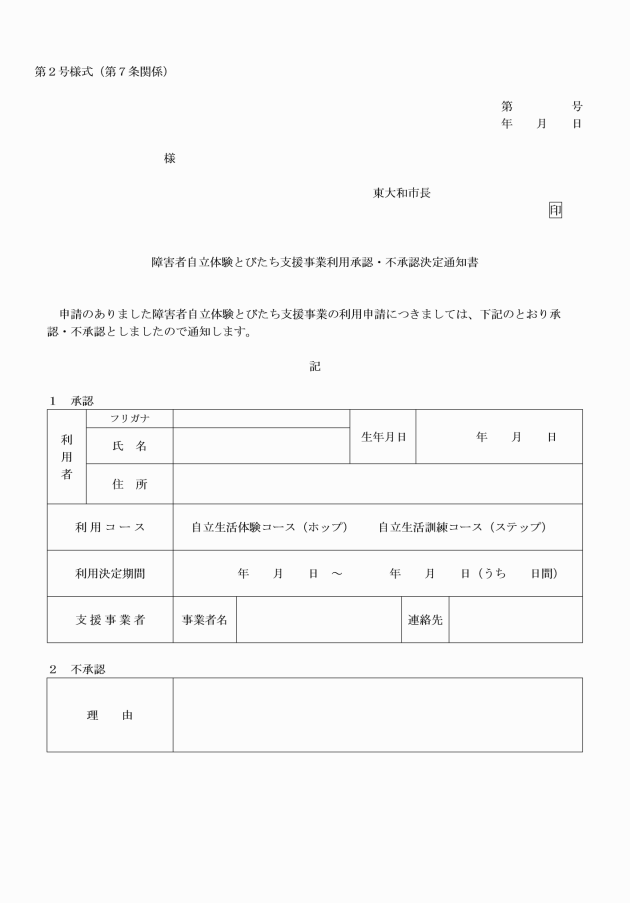

(利用の決定)

第7条 市長は、申請の内容を審査し、自立体験とびたち支援の利用の適否を決定し、障害者自立体験とびたち支援事業利用承認・不承認決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支援の実施)

第8条 受託事業者は、前条の規定により自立体験とびたち支援の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、受託事業者が管理している施設のうち、市長が適当であると認めた施設(以下「実施施設」という。)において自立体験の場を提供し、支援プログラムに基づいて必要な支援を実施するものとする。

(1) 自立生活体験コース 最初に前条の支援を受ける日から1年の範囲内で原則として10日以内

(2) 自立生活訓練コース 最初に前条の支援を受ける日から6か月の範囲内で市長が必要と認める日数以内

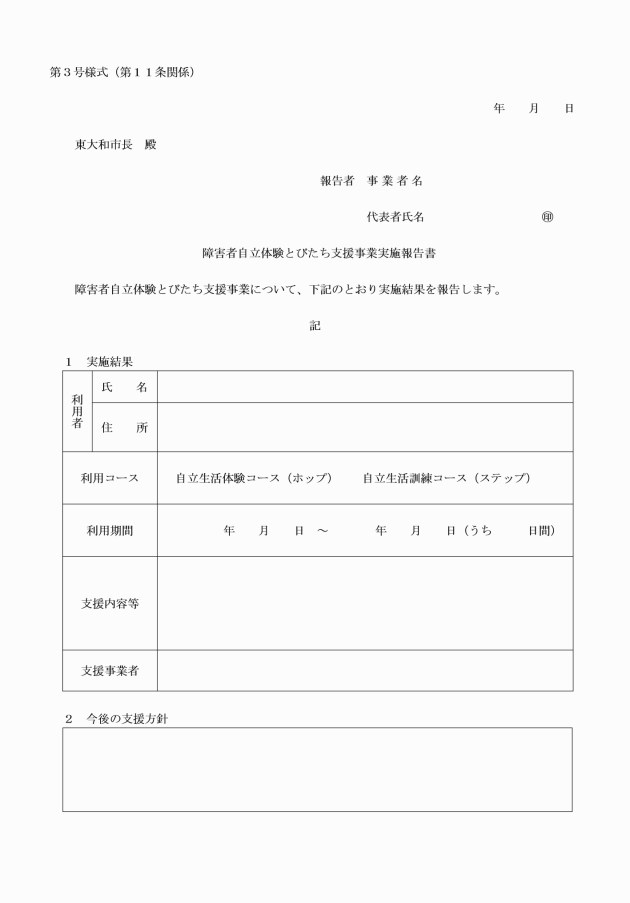

(支援評価シートの作成等)

第10条 受託事業者は、支援プログラムに基づく支援が終了したときは、利用者、受託事業者その他関係者による、ジャンプアップ会議(当該利用者に実施した支援の成果、自立生活に向けた課題等の検証を行う会議をいう。)を開催し、当該検証の結果を記載した評価書(以下「支援評価シート」という。)の作成を行うものとする。

2 受託事業者は、前項の規定により作成した支援評価シートを、利用者に交付するものとする。

(利用者負担)

第12条 自立体験とびたち支援の利用に要する費用は、無料とする。ただし、飲食物費、日用品費、光熱水費その他の実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。

(利用の決定の取消し)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が市外に転出したとき。

(2) 利用者が利用の停止を申し出たとき。

(3) 利用者の疾病等により自立体験とびたち支援の継続が困難になったとき。

(4) 利用者が受託事業者の助言等に従わず、市長が支援を継続して利用させることが困難であると認めるとき。

(受託事業者等の責務)

第14条 受託事業者及び支援を実施する者(以下「受託事業者等」という。)は、自立体験とびたち支援の実施中、利用者に対し適切な支援を行うとともに、市との連絡を密に行わなければならない。

2 受託事業者等は、適切な支援が行われるよう実施施設の維持管理に努めるとともに、従業者の勤務体制を整備しておかなければならない。

3 受託事業者等は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 受託事業者等は、自立体験とびたち支援の実施中に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 受託事業者等は、利用者及びその家族について業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(添付書類の省略)

第15条 市長は、この要綱の規定により申請書に添付する書類により証明すべき事実について公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和4年4月1日から施行する

附則(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。