○東大和市重度障害者大学等修学支援事業実施要綱

令和3年9月22日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者が大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)に修学するに当たり、大学等が修学に必要な支援体制を構築するまでの間において、必要な身体介護等を提供することにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(大学等修学支援の内容)

第2条 東大和市(以下「市」という。)は、重度障害者が大学等に修学するに当たり、大学等への通学中及び大学等の敷地内における必要な身体介護等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護の利用の対象となる身体介護等を除く。以下「大学等修学支援」という。)を提供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる支援については、対象外とする。

(1) 大学等からの帰宅途中における余暇活動等への支援

(2) 修学に関係のない活動への支援

(大学等修学支援事業の委託)

第3条 市は、大学等修学支援事業の実施に当たって、第12条第3項の規定による登録を受けた事業者に委託して実施するものとする。

(対象者)

第4条 大学等修学支援の対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者

(2) 次条に掲げる要件に該当する大学等に在学している者

(3) 重度訪問介護の対象者の要件に該当する障害を有する者

(1) 大学等への入学後に停学その他の処分を受けている者

(2) 大学等への入学後に病気、留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度の修得単位数が皆無又は極めて少ない等学修の意欲に欠けると認められる者

(大学等の要件)

第5条 対象者が修学する大学等は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 障害のある学生の支援について協議、検討、意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援業務を行う部署又は相談窓口が設置されていること。

(2) 常時介護を要する重度障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、大学等による支援が進められていること。ただし、大学等修学支援を初めて利用する対象者の場合、大学等が計画を立てる予定があることをもって足りるものとする。

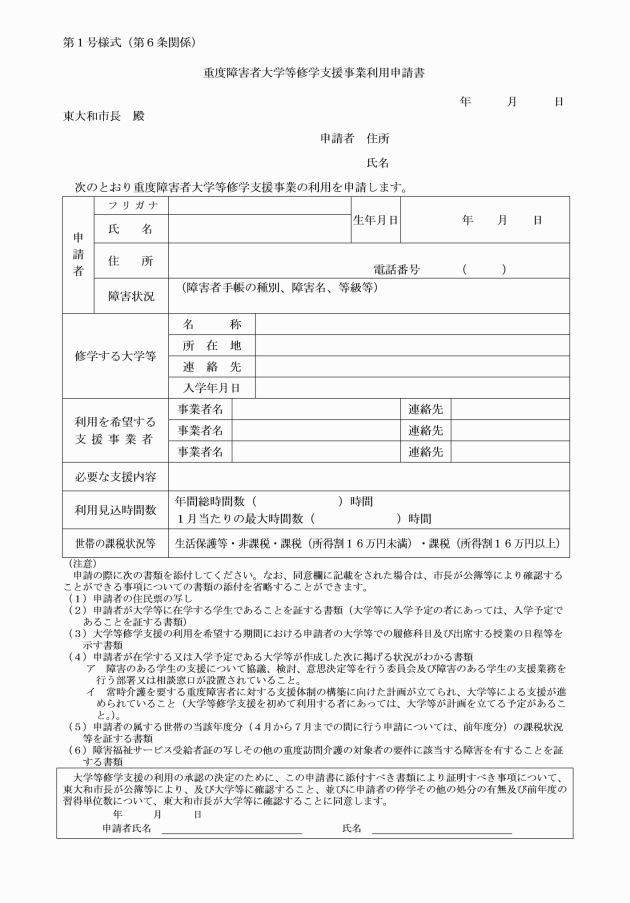

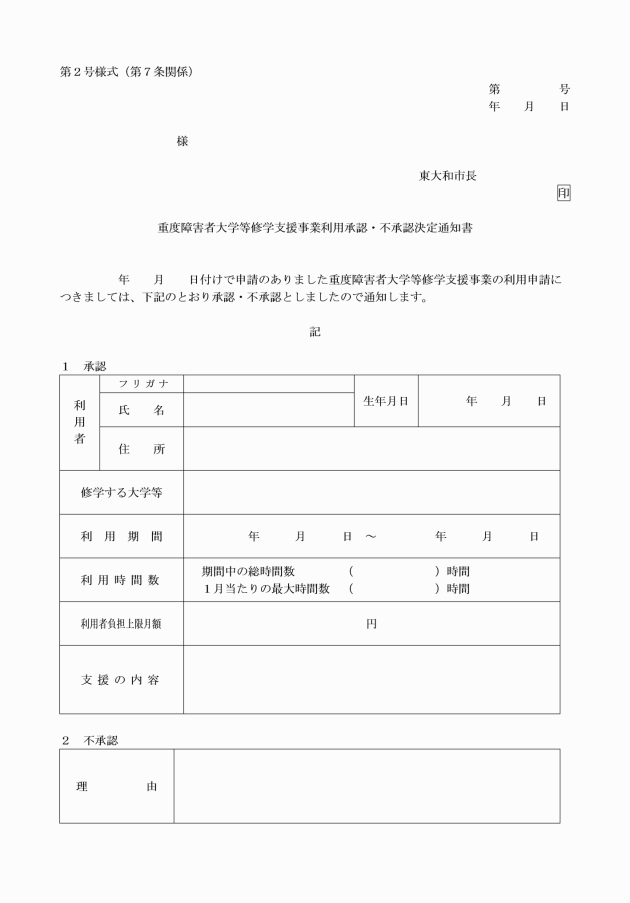

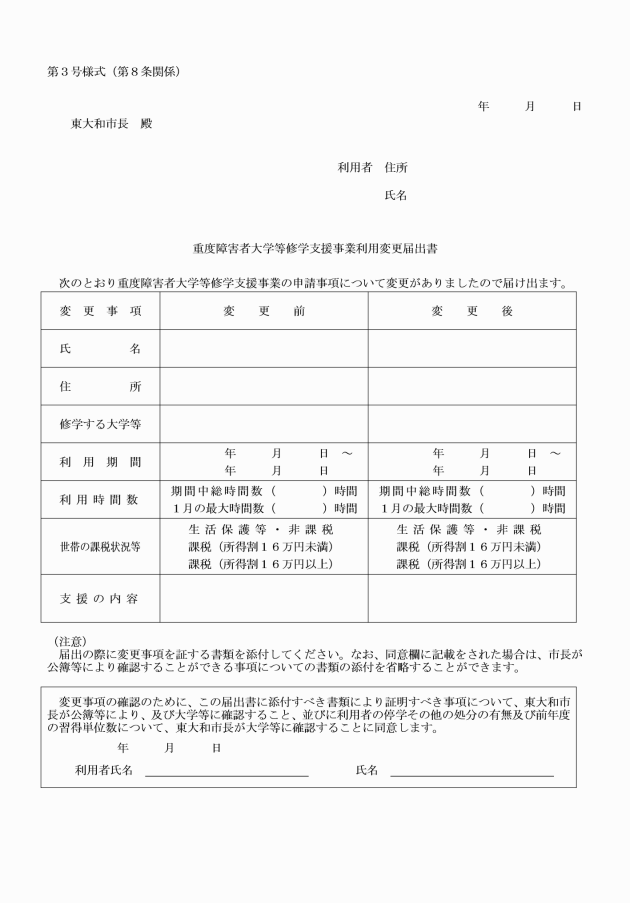

(利用の申請)

第6条 大学等修学支援を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者大学等修学支援事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 申請者が大学等に在学する学生であることを証する書類(大学等に入学予定の者にあっては、入学予定であることを証する書類)

(3) 大学等修学支援の利用を希望する期間における申請者の大学等での履修科目及び出席する授業の日程等を示す書類

(5) 申請者の属する世帯の当該年度分(4月から7月までの間に行う申請については、前年度分。以下同じ。)の課税状況等を証する書類

(6) 障害福祉サービス受給者証の写しその他の重度訪問介護の対象者の要件に該当する障害を有することを証する書類

3 大学等修学支援の利用期間は、決定日からその日の属する年度の3月31日又は大学等の支援体制が構築されると見込まれる日のいずれか早い日までの期間とする。

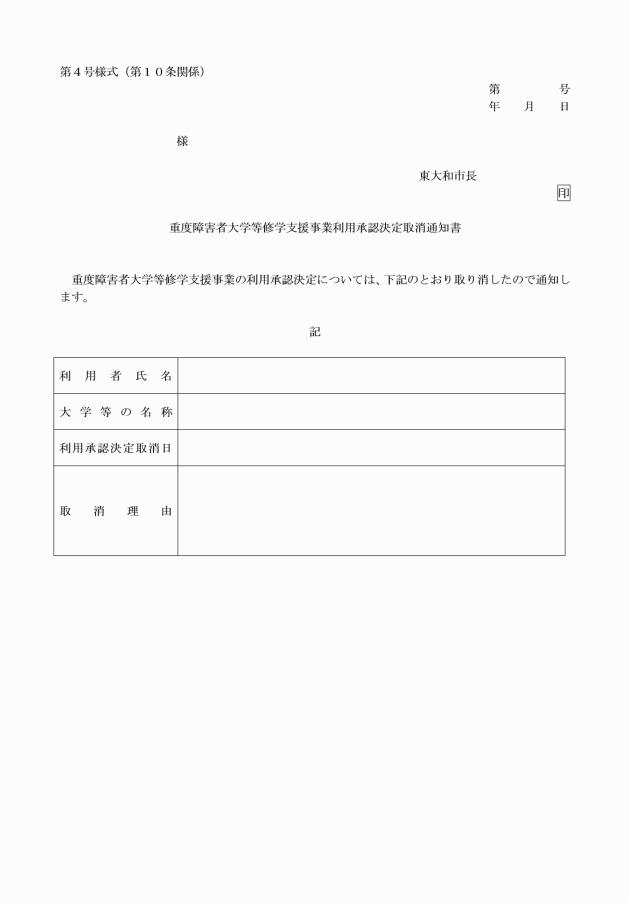

(利用の承認の決定の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 大学等を休学又は退学したとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の承認の決定を受けたとき。

(事業者の要件等)

第11条 大学等修学支援を提供する事業者(以下「支援事業者」という。)は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、重度訪問介護を実施するものであること。

(2) 利用者の身体状況及び適切な支援方法等について熟知していること。

(3) 大学等に利用者の身体状況及び適切な支援方法等について情報提供を行うとともに、当該大学等における支援体制の構築に協力することができること。

2 支援事業者は、大学等修学支援の提供に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2章に定める運営基準と同等の運営体制を確保するものとする。

3 大学等修学支援を実施する者は、支援事業者が運営する重度訪問介護の事業所に勤務する者であって、重度訪問介護の提供資格を有するもの又は重度訪問介護の提供ができると支援事業者が認めるものとする。

(支援事業者の登録等)

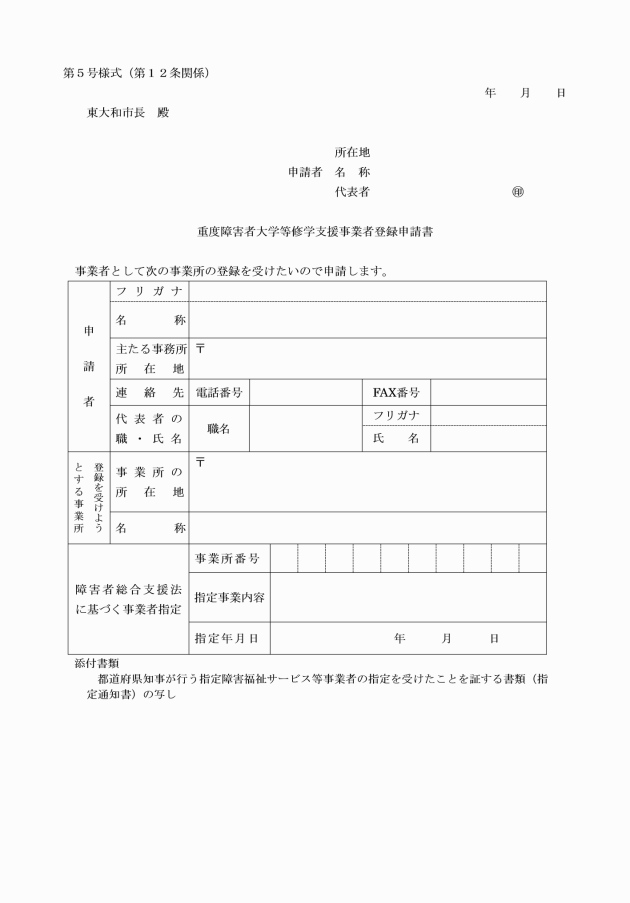

第12条 支援事業者の登録の申請は、重度障害者大学等修学支援事業者登録申請書(第5号様式)に、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたことを証する書類を添えて行うものとする。

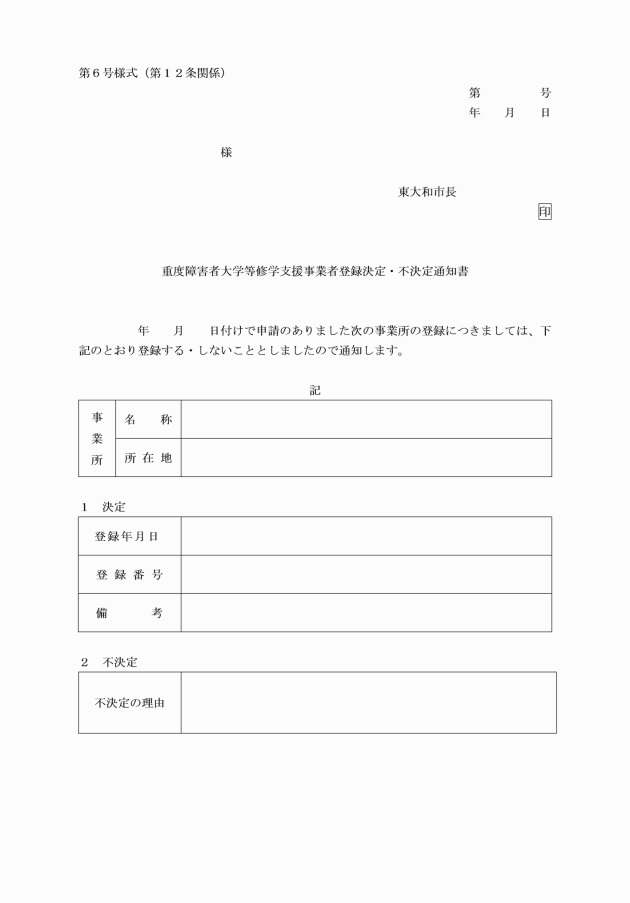

3 市長は、登録することに決定した事業者(以下「登録支援事業者」という。)について、速やかに事業者台帳に登録するものとする。

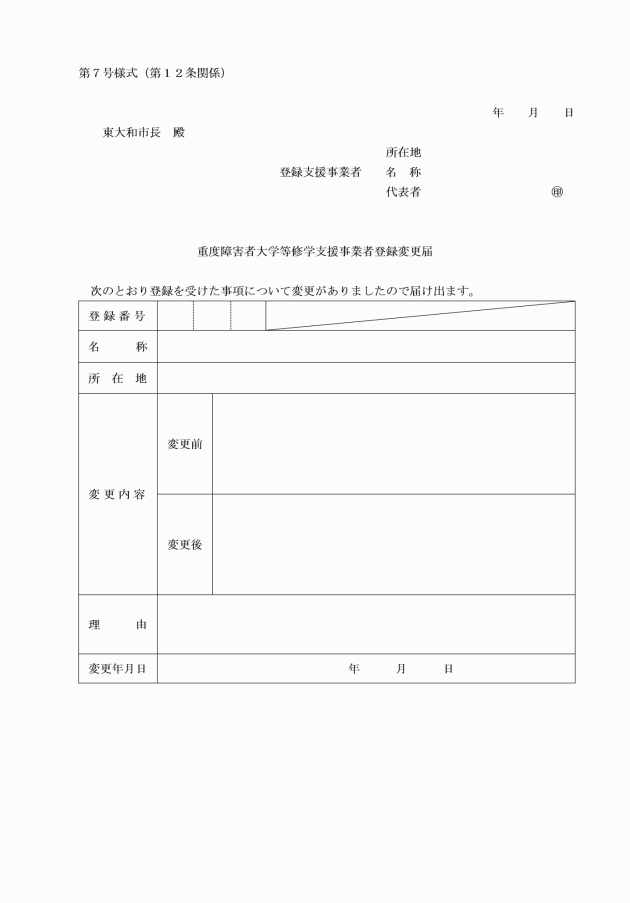

4 登録支援事業者は、登録した事項について変更が生じたときは、速やかに重度障害者大学等修学支援事業者登録変更届(第7号様式)を提出しなければならない。

5 市長は、利用者から登録支援事業者に係る照会があったときは、事業者台帳の記載事項について情報提供するものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている者

(2) 次条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者

(登録の取消し)

第14条 市長は、登録支援事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 法令又はこの要綱を遵守しなかったとき。

(3) その他市長が登録事業者として不適当であると認めたとき。

(大学等修学支援の費用)

第15条 登録支援事業者は、別表第1に定めるところにより算定した大学等修学支援に係る費用を、次に掲げる書類を添えて1月ごとに市長に請求するものとする。

(1) 大学等修学支援サービス費請求書兼明細書

(2) 大学等修学支援サービス提供実績記録票

2 市長は、前項に規定する請求が登録支援事業者からあった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、大学等修学支援に係る費用を支払うものとする。

2 市長は、前項の規定により算定した利用者負担額を、利用者に通知するものとする。

(実費の負担)

第17条 大学等修学支援の実施に当たり、実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。

(登録支援事業者等の責務)

第18条 登録支援事業者及び支援を実施する者は、大学等修学支援の実施中、利用者に対し適切な支援を行うとともに、市との連絡を密に行わなければならない。

2 登録支援事業者及び支援を実施する者は、障害者及びその家族について業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(添付書類の省略)

第19条 市長は、この要綱の規定により申請書又は届出書に添付する書類により証明すべき事実について公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和3年9月22日から施行する。

附則(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第15条、第16条関係)

区分 | 費用額 |

1時間 | 1,600円 |

2時間 | 3,200円 |

2時間を超えて30分までごとの加算額 | 800円 |

備考

1 利用時間が20分以上1時間未満又は1時間を超えて1時間15分未満の場合は、1時間の項を適用する。

2 利用時間が1時間15分以上2時間未満の場合は、2時間の項を適用する。

3 2時間を超えて30分までごとの加算額の項の適用については、利用時間に15分以上30分未満の端数があるときは30分に切り上げ、15分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

4 利用時間が2時間を超えた場合の費用額は、2時間の項に掲げる額に2時間を超えて30分までごとの加算額の項に掲げる額により算定した加算額を合算して得た額とする。

別表第2(第16条関係)

利用者の属する世帯の課税状況等 | 利用者負担上限月額 |

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者の属する世帯 | 0円 |

当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 |

当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が160,000円未満であるもの | 9,300円 |

当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が160,000円以上であるもの | 37,200円 |

備考

1 利用者の属する世帯の課税状況等の区分は、利用者及び利用者と同一の世帯に属するその配偶者の所得割の額の合計額をもって認定する。

2 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)をいい、「所得割」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)をいう。

3 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 1の項の規定により所得割の額を合計する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、1の項の規定により所得割の額を合計する者全員が当該年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合をいう。