○東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成5年6月30日

規則第31号

東大和市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 事業用大規模建築物(第9条―第13条)

第3章 一般廃棄物の処理等(第14条―第32条)

第4章 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第33条)

第5章 廃棄物処理手数料(第34条―第38条の3)

第6章 一般廃棄物処理業(第39条―第50条の2)

第7章 浄化槽清掃業(第51条―第58条の2)

第8章 雑則(第59条・第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成5年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(資源物の範囲)

第2条の2 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める資源物は、次に掲げる物とする。

(1) 鋼製又はアルミニウム製の缶

(2) ガラス製の瓶

(3) ペットボトル

(4) 古紙(新聞紙、雑誌、雑紙及び段ボールをいう。)

(5) 布類

(6) 容器包装プラスチック

(7) その他一般廃棄物処理計画において定める物

(廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営)

第3条 条例第7条第6項の規定により規則で定める審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選任すること。

(2) 会長は、審議会を代表し、会務を総理すること。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理すること。

(4) 会長は、審議会を招集し、議長となること。

(5) 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができないこと。

(6) 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによること。

(7) 審議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができること。

(所掌事務)

第4条 審議会は、条例第7条第2項の規定により市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申する。

(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項

(2) 一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(部会)

第5条 審議会は、前条各号に掲げる事項を円滑に処理するための部会を置くことができる。

2 部会員は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その選任方法は、部会員の互選による。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会は、調査及び検討した結果を審議会に報告する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活部環境対策課において処理する。

(廃棄物減量等推進員)

第7条 条例第8条第1項の推進員は、次に掲げる事項について、東大和市(以下「市」という。)の施策に協力するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量に関し、地域住民への啓発に関する事項

(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出等に関する事項

(3) 資源物の再利用の促進に関する事項

(4) その他一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項

2 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(再利用に関する計画)

第8条 条例第13条に規定する再利用に関する計画(以下「再利用に関する計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 再利用の基本方針に関する事項

(2) 再利用促進のための方策に関する事項

(3) 資源物等の発生量及び再利用量の見込み

(4) 再利用のための施設整備に関する事項

(5) 再利用促進のための啓発等に関する事項

(6) その他再利用に関し必要な事項

2 市長は、再利用に関する計画を公表するものとする。

3 再利用に関する計画は、一般廃棄物処理計画に含めて定めることができる。

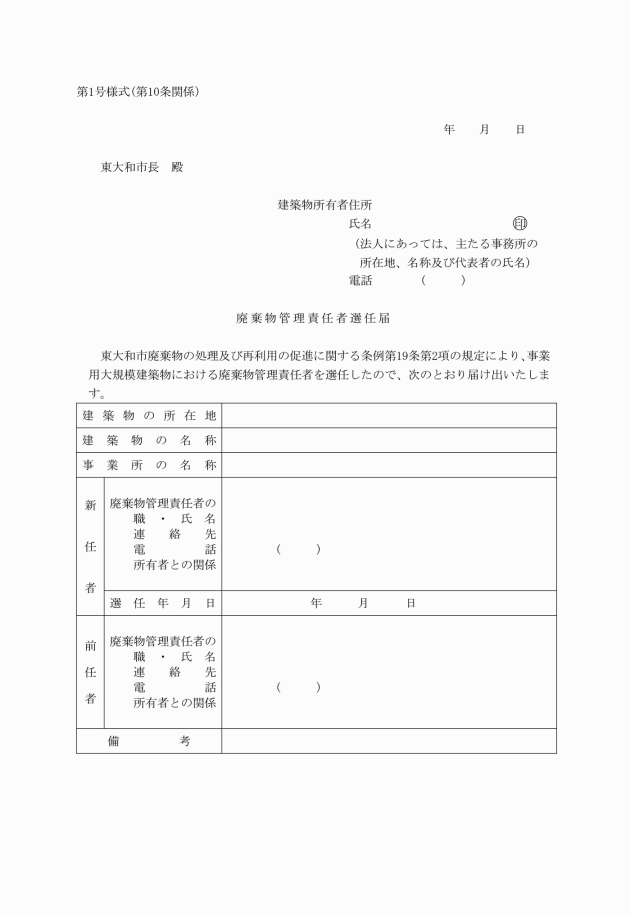

第2章 事業用大規模建築物

(事業用大規模建築物)

第9条 条例第19条第1項の規則で定める事業用大規模建築物は、事業の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者の選任等)

第10条 条例第19条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任は、事業用大規模建築物から排出される廃棄物を管理することができる者のうちから選ばれた者1名としなければならない。

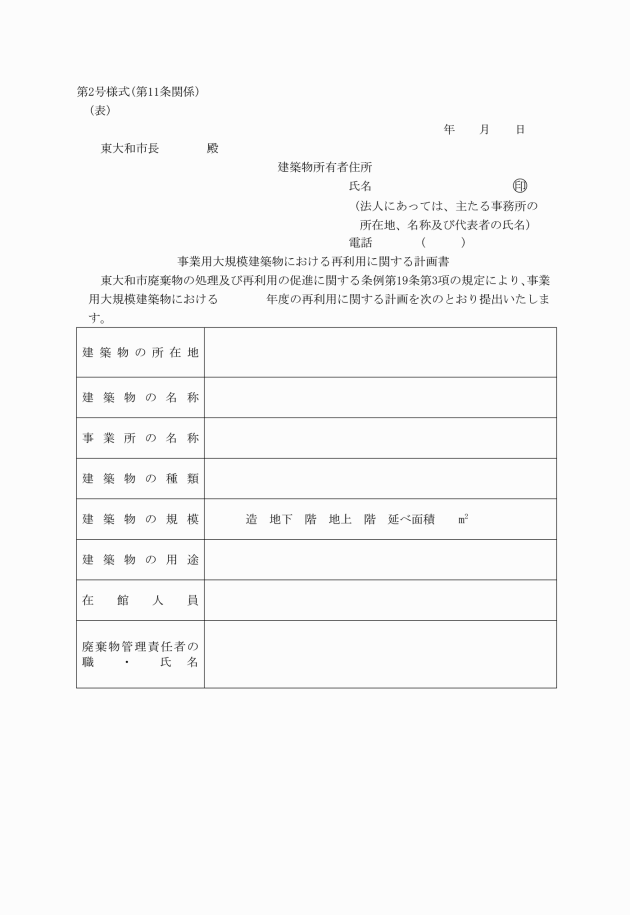

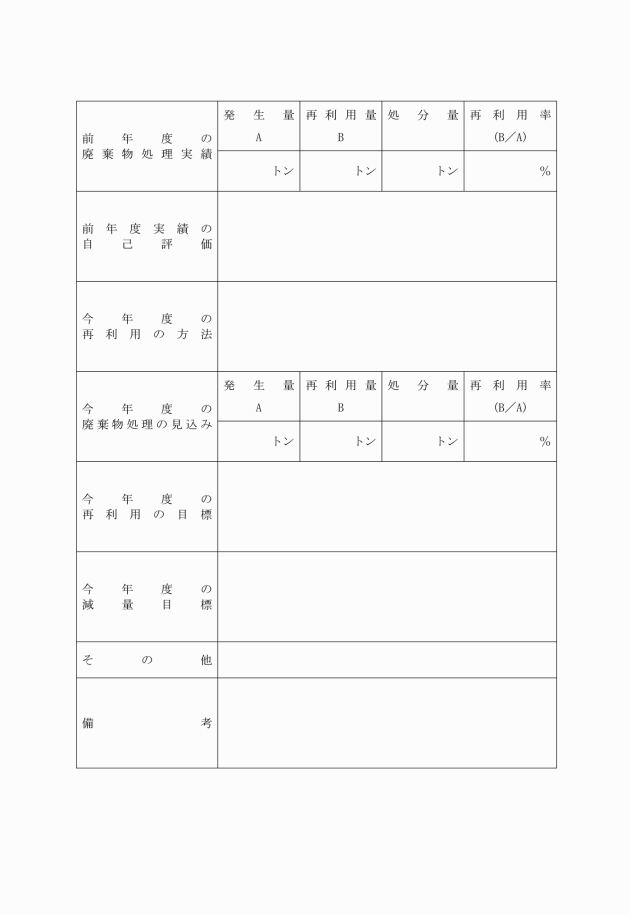

(事業用大規模建築物における再利用に関する計画の作成等)

第11条 条例第19条第3項の規定による再利用に関する計画の作成は、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。

(1) 建築物の所在地及び名称

(2) 事業所の名称

(3) 建築物の種類

(4) 建築物の規模

(5) 建築物の用途

(6) 在館人員

(7) 廃棄物管理責任者の職及び氏名

(8) 前年度の廃棄物処理の実績

(9) 前年度実績の自己評価

(10) 今年度の再利用の方法

(11) 今年度の廃棄物処理の見込み

(12) 今年度の再利用の目標

(13) 今年度の減量目標

(14) その他廃棄物の再利用に関し必要な事項

(1) 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)に廃棄物が混入しないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分に収納できること。

(3) 再利用対象物を種類別に分別して適切に保管できること。

(4) 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(5) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(6) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

第3章 一般廃棄物の処理等

(適正処理困難物の指定及び公表)

第14条 市長は、条例第27条第1項の規定により適正処理困難物を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 条例第27条第1項の規定による公表は、指定された適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を告示することにより行うものとする。

(一般廃棄物処理計画に定める事項)

第15条 一般廃棄物処理計画には、法第6条第2項各号に掲げるもののほか、条例第44条第1項の規定により市長が一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第16条 条例第31条第3項の規則で定める一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条各号に掲げるところによるものとする。

(粗大ごみの要件)

第16条の2 条例第32条の2に規定する比較的大型の固形の一般廃棄物であって、規則で定めるものは、一辺の長さが50センチメートルを超える一般廃棄物とする。ただし、次に掲げる物を除く。

(1) 資源物に該当する物

(2) 条例第33条第1項各号に該当する物

(3) 材質等により通常の破砕処理に支障がある物

(4) その他市長が粗大ごみとして処理することが適当でないと認める物

(家庭廃棄物指定収集袋を使用して排出する必要のない家庭廃棄物)

第16条の3 条例第32条の2に規定する家庭廃棄物指定収集袋を使用して排出する必要のない家庭廃棄物として規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) スプレー缶、乾電池、蛍光管、ライター、水銀体温計その他これらに類する家庭廃棄物

(2) 育児又は介護に使用された紙おむつ

(3) 地域の環境美化のための清掃により生じた家庭廃棄物

(4) 枝木又は草葉であって、1回の排出量が一般廃棄物処理計画に定める数量以内のもの

(収集又は運搬の禁止の対象となる資源物)

第16条の4 条例第32条の3第1項の規則で定める資源物は、第2条の2第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる資源物とする。

(収集又は運搬の禁止命令)

第16条の5 条例第32条の3第2項の規定による命令は、書面により行うものとする。ただし、当該命令を緊急に行う必要がある場合は、口頭で行うことができる。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第17条 条例第37条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納できること。

(2) 事業系一般廃棄物を種類別に分別して適切に保管できること。

(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 前2号に掲げる基準のほか、生活環境の保全上支障の生じるおそれのないようにすること。

(6) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業の安全を確保できること。

(7) 保管場所には、事業系一般廃棄物の種類その他注意事項を表示すること。

(8) 市が実施する収集、運搬等の業務の提供を受ける場合は、市の収集運搬作業の方法に適合すること。

(事業系一般廃棄物の排出基準)

第18条 条例第38条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家庭廃棄物の排出に準じ、種類別に分別して排出すること。

(2) 再利用が可能な物と廃棄物とを分別して排出すること。

(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(1) 常時排出するときの1日の平均の排出量 10キログラム以上

(2) 臨時に排出するときの1回の排出量 100キログラム以上

(一般廃棄物管理票適用対象事業者)

第20条 条例第40条第1項の規則で定める事業者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物の1日平均の排出量が100キログラム以上の者

(2) 事業系一般廃棄物の臨時の排出量が100キログラム以上の者

(3) その他市長が特に指定する者

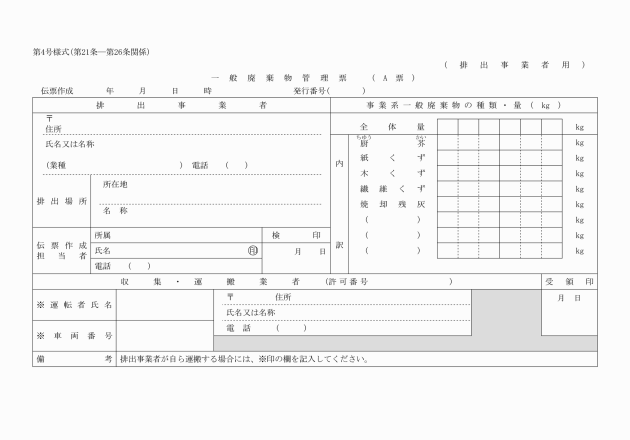

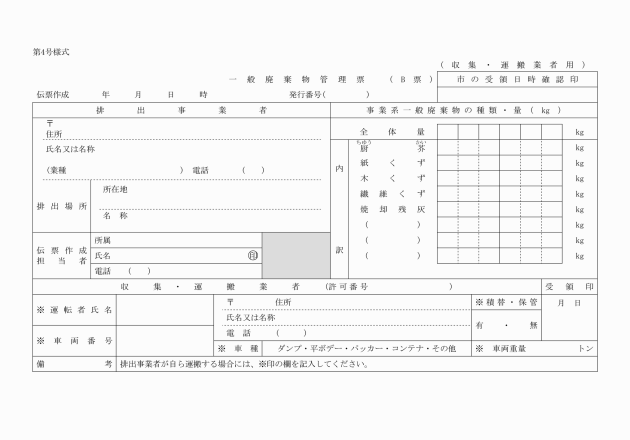

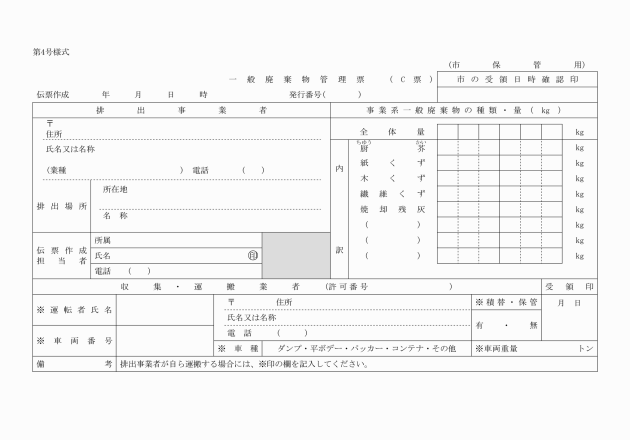

(1) 一般廃棄物管理票(A票)(以下「A票」という。)

(2) 一般廃棄物管理票(B票)(以下「B票」という。)

(3) 一般廃棄物管理票(C票)(以下「C票」という。)

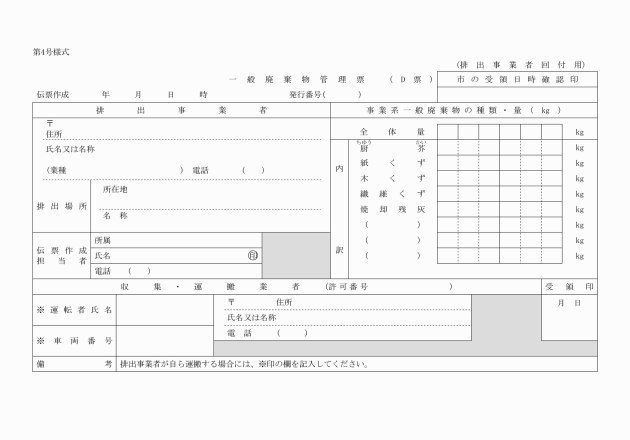

(4) 一般廃棄物管理票(D票)(以下「D票」という。)

(一般廃棄物管理票の記載事項)

第22条 条例第40条第1項の規定により事業者が市長に提出する一般廃棄物管理票には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一般廃棄物管理票の作成年月日及び発行番号

(2) 排出事業者の住所及び氏名又は名称並びに電話番号

(3) 事業系一般廃棄物の排出場所の所在地及び名称

(4) 一般廃棄物管理票の作成担当者の所属、氏名及び電話番号

(5) 事業系一般廃棄物の全体量及び種類ごとの量

(6) 第20条第2号に該当する者にあっては、業種

(7) 運搬車の運転者の氏名及び車両番号

(8) 運搬車の種類及び重量(A票及びD票を除く。)

(9) 積替え又は保管の有無(A票及びD票を除く。)

(10) その他市長が必要と認める事項

(1) 受託者の住所及び氏名又は名称並びに電話番号

(2) 受託者の一般廃棄物収集運搬業の許可番号

(一般廃棄物管理票の交付)

第23条 条例第40条第2項の規定による一般廃棄物管理票の交付は、次により行うものとする。

(1) 事業系一般廃棄物を受託者に引き渡す際に交付すること。

(2) 一般廃棄物管理票に記載された事項が事実と相違ないことを確認の上、交付すること。

2 市長は、前項の規定により事業者からC票及びD票が提出された場合には、C票及びD票に提出の日時を記載するとともに、当該事業系一般廃棄物の種類及び量が一般廃棄物管理票に記載された事項と相違ないことを確認の上、C票を自らが保管し、D票を事業者に回付する。

6 前項の規定により、指定施設の長からB票及びD票を回付された受託者は、B票を保管するとともに、D票を速やかに事業者に回付しなければならない。

2 前項の事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から30日以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対し必要な確認を行う等適切な措置を講ずるとともに、速やかに市長に報告しなければならない。

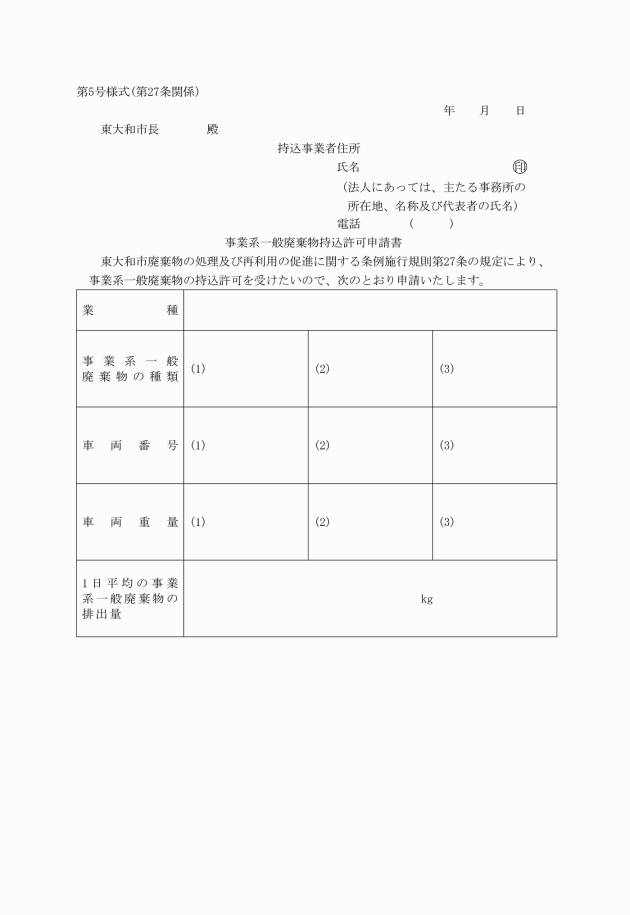

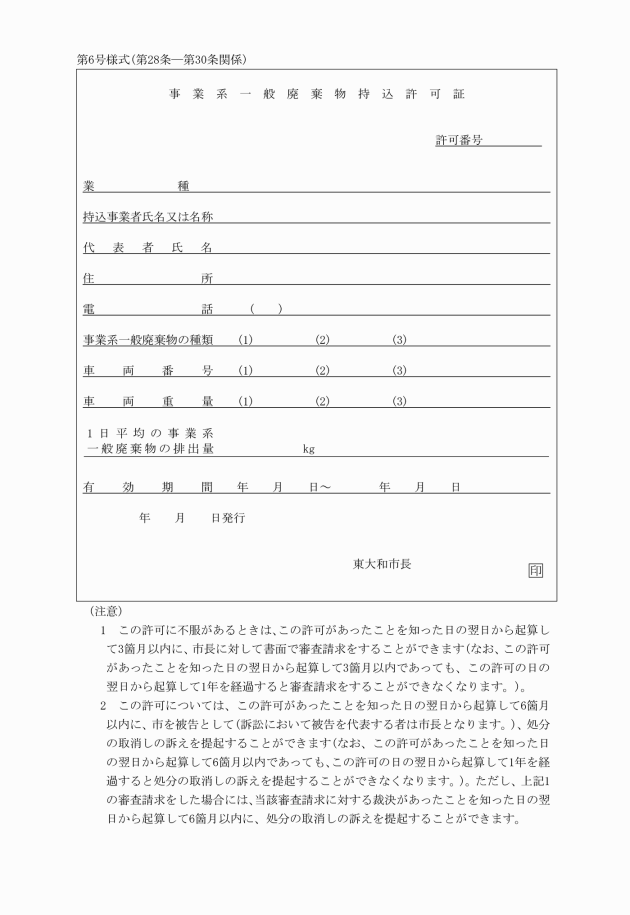

(事業系一般廃棄物の持込許可)

第27条 事業系一般廃棄物の1日平均の排出量が10キログラム以上で100キログラム未満の事業者その他市長が特に指定する事業者(以下「持込事業者」という。)は、指定施設に当該事業系一般廃棄物を持ち込む場合は、市長の持込許可を受けなければならない。

(1) 持込事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 業種

(3) 事業系一般廃棄物の種類

(4) 運搬車の車両番号及び重量

(5) 1日平均の事業系一般廃棄物の排出量

(持込許可の有効期間)

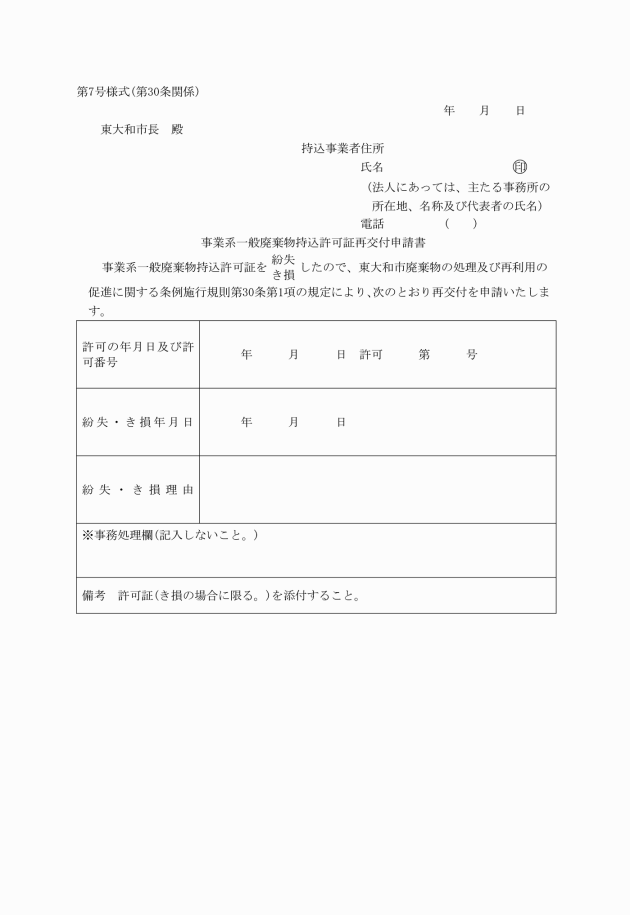

第29条 第27条第1項に規定する持込許可の有効期間は、持込許可証を交付した日の属する年度の末日までとする。

2 き損により前項の申請を行う者は、当該申請書にき損した持込許可証を添付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請があった場合は、持込許可証の再交付をするものとする。

(持込許可の取消し)

第31条 市長は、持込許可を受けた持込事業者が次に掲げる事項に該当したときは、当該持込許可を取り消すものとする。

(1) 持込許可に係る事項を遵守しなかったとき。

(2) 市職員及び指定施設の職員の指示に従わなかったとき。

(3) この規則に違反したとき。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第32条 条例第41条第1項の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の区域内において発生した事業系一般廃棄物であって、次に掲げる要件に該当するもの

ア 一般廃棄物処理計画に適合した物

イ 条例第33条第1項各号に掲げるもの以外の物

ウ その他一般廃棄物の指定施設に支障を来さない物

(2) 事業系一般廃棄物の運搬に当たっては、事業者が政令第3条第1号に掲げる一般廃棄物の収集又は運搬に関する基準のうち、運搬に関する基準を遵守していること。

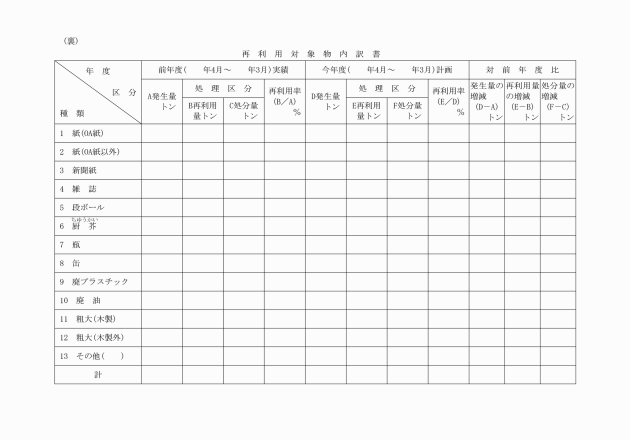

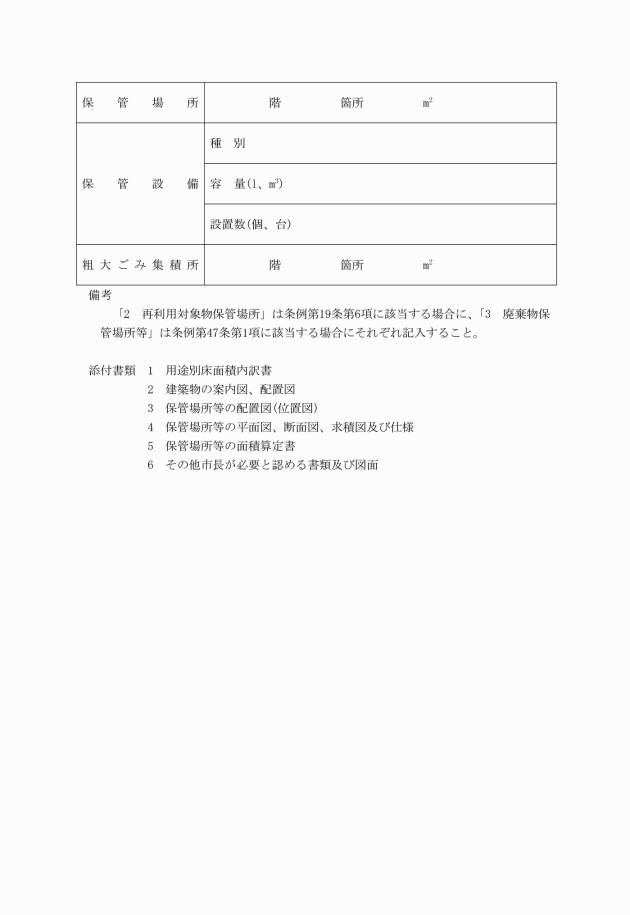

第4章 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置

第33条 条例第47条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積が500平方メートル以上の建築物又は計画戸数が10戸以上の居住用の建築物をいう。

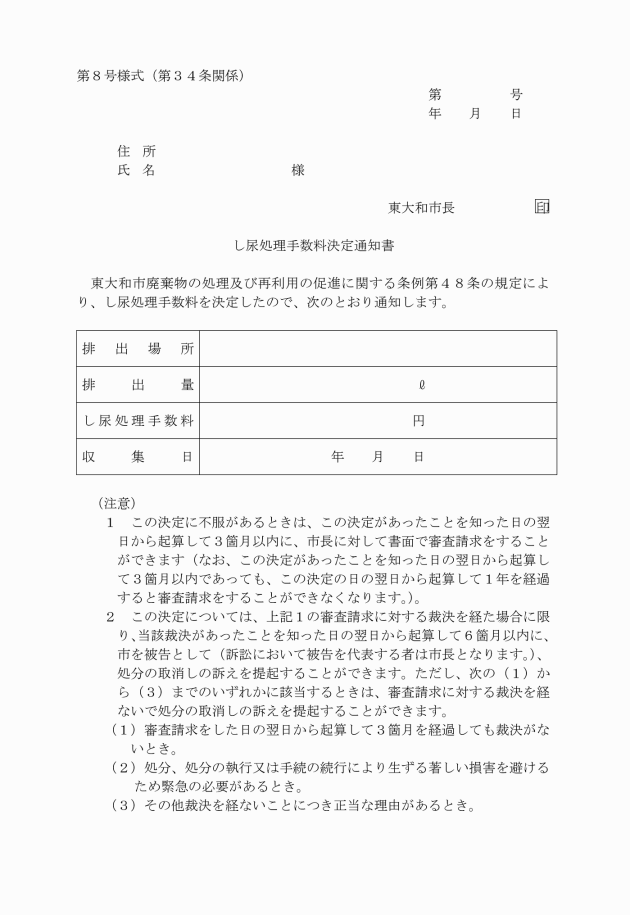

第5章 廃棄物処理手数料

(排出量の算定)

第34条 委託を受けた者が、市長の指定する処理施設において処分するため、運搬して排出する家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物(それぞれ、粗大ごみ、動物の死体及びし尿を除く。以下この条において「搬入廃棄物」という。)並びにし尿(1便槽1回を単位として手数料を徴収するものを除く。以下この条において同じ。)について手数料を徴収する場合における、当該手数料の算出基礎となる搬入廃棄物及びし尿の排出量の算定は、搬入廃棄物の排出又はし尿の収集の都度測定する。

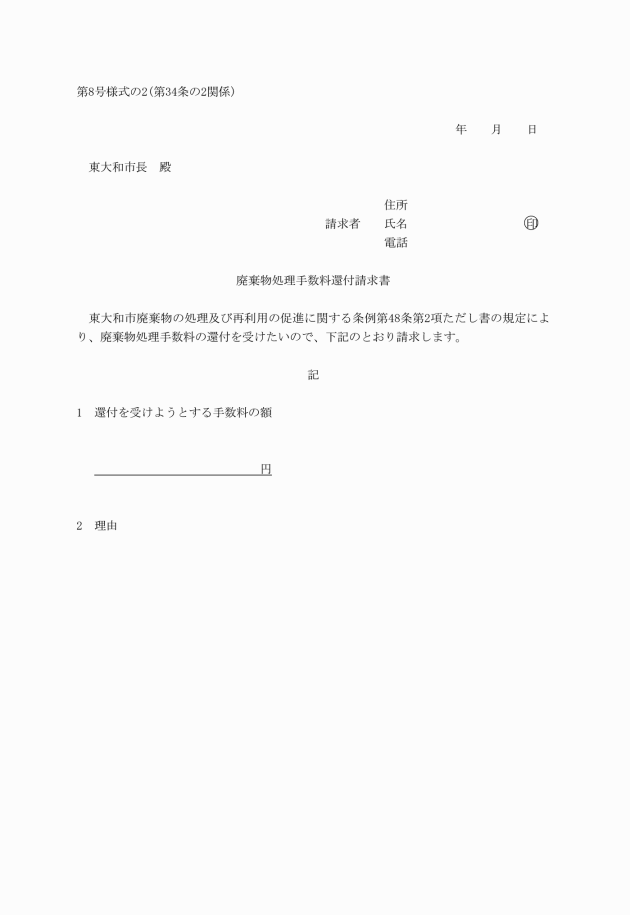

(手数料の還付)

第34条の2 条例第48条第2項ただし書の規定により手数料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 一般廃棄物処理計画の改定又は条例第39条若しくは第45条の規定による命令により、市長が事業者の排出する廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなった場合において、当該事業者が、廃棄物の排出のためにあらかじめ手数料を納付し、条例第49条の2第1項の規定により事業系一般廃棄物指定収集袋等の交付を受けていたとき。

(2) 事業者が市の区域内において事業を廃止し、又は市の区域内から転出することとなった場合において、廃棄物の排出のためにあらかじめ手数料を納付し、条例第49条の2第1項の規定により事業系一般廃棄物指定収集袋等の交付を受けていたとき。

(3) 粗大ごみを排出しようとする者が再利用その他の理由により当該粗大ごみの排出を取りやめた場合において、当該粗大ごみの排出のためにあらかじめ手数料を納付し、条例第49条の3第1項の規定により廃棄物処理シールの交付を受けていたとき。

(4) 手数料の算出基礎となる廃棄物の排出量の算定に過誤があることが客観的に明らかな場合

(5) その他市長が特別の理由があると認める場合

(排出量算定基準の特例)

第35条 条例第49条の規定による算定は、1立方メートルを250キログラムに換算する。

(廃棄物処理シールの種別等及び手数料の額)

第35条の2 条例第49条の3第2項に規定する廃棄物処理シールの種別その他の廃棄物処理シールに関し必要な事項は、別表第1のとおりとする。

(手数料の納付時期)

第36条 家庭廃棄物指定収集袋、事業系一般廃棄物指定収集袋等又は廃棄物処理シールを使用して排出する廃棄物に係る手数料は、当該家庭廃棄物指定収集袋、事業系一般廃棄物指定収集袋等又は廃棄物処理シールの交付を受ける前までに、それぞれ納付しなければならない。

(手数料の収納の委託)

第36条の2 前条第1項の手数料の収納の事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により私人に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、東大和市会計事務規則(平成22年規則第6号)第38条第5号の規定にかかわらず、その収納した手数料を委託契約に定める期日までに市の指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(1) 天災、火災等の災害により生じた廃棄物を排出する者については、全部又は一部の免除とする。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(前号に掲げる者を除く。)については、全部の免除とする。

(4) その他市長が特別の理由があると認める者については、全部又は一部の免除とする。

(手数料の減免手続)

第38条 前条の規定により手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、手数料の全部又は一部の免除の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による取消しをした者に対し、未使用の家庭廃棄物指定収集袋の返還を命じることができる。

(減免決定の取消し)

第38条の3 市長は、第37条各号に規定する要件に該当しない者に対し手数料の免除に係る決定をしたと認めたときは、直ちにその決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、家庭廃棄物指定収集袋、事業系一般廃棄物指定収集袋等若しくは廃棄物処理シールを交付しているとき、又は免除をした手数料に係る廃棄物の処理をしたと認められるときは、特別な事情がある場合を除き、当該家庭廃棄物指定収集袋、事業系一般廃棄物指定収集袋等若しくは廃棄物処理シールを回収し、又は廃棄物の処理に係る手数料を徴収するものとする。

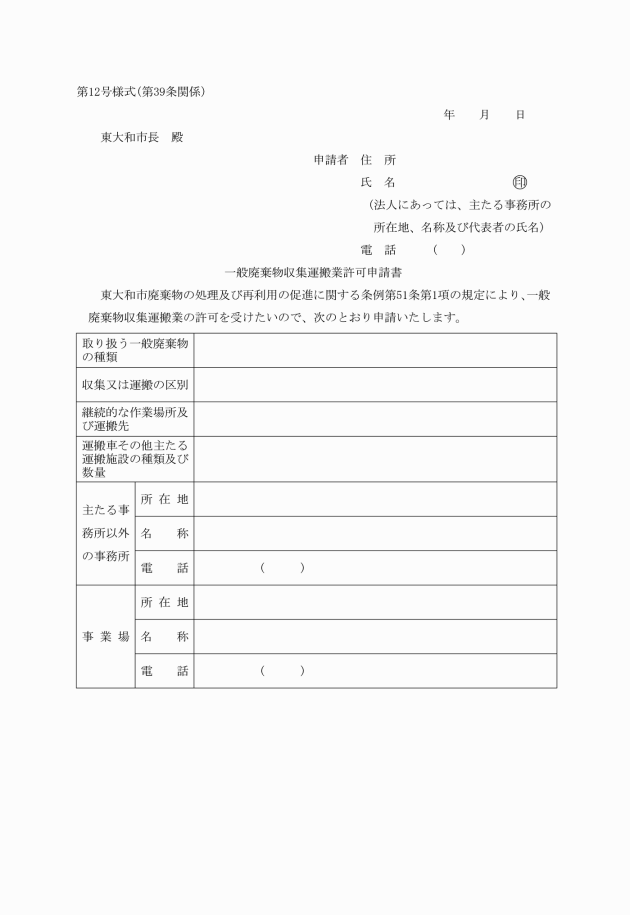

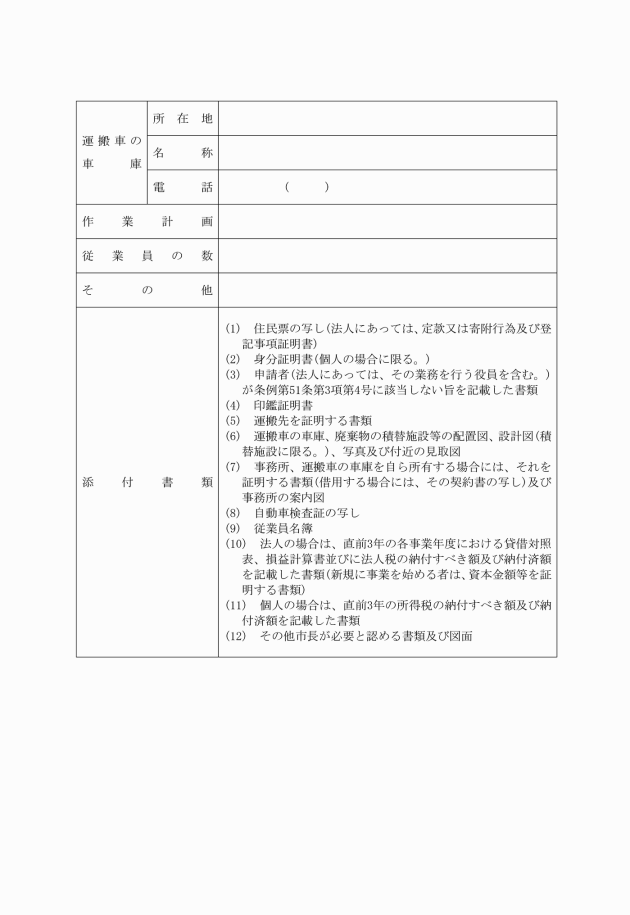

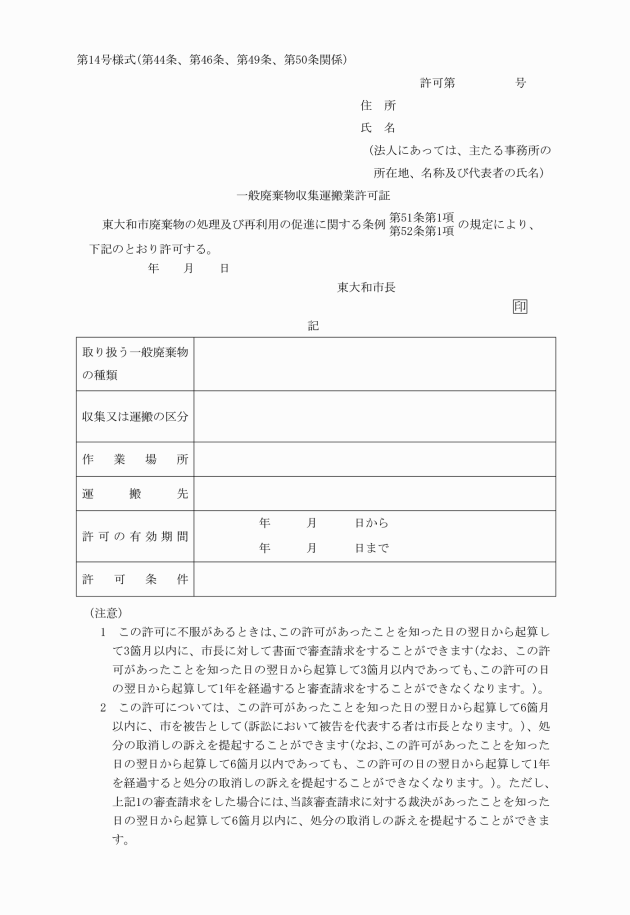

第6章 一般廃棄物処理業

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 収集又は運搬の区別

(4) 継続的な作業場所及び運搬先

(5) 運搬車その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 主たる事務所以外の事務所、事業場及び運搬車の車庫の所在地、名称及び電話番号

(7) 作業計画

(8) 従業員の数

(9) その他市長が必要と認める事項

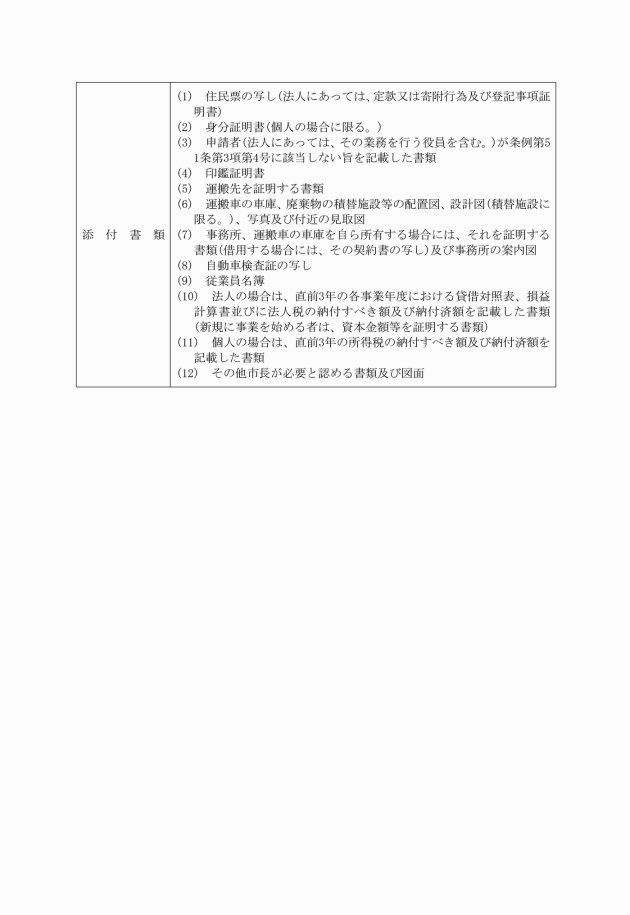

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 申請書(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が条例第51条第3項第4号に該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 運搬先を証明する書類

(6) 運搬車の車庫、廃棄物の積替施設等の配置図、設計図(積替施設に限る。)、写真及び付近の見取図

(7) 事務所、運搬車の車庫を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 自動車検査証の写し

(9) 従業員名簿

(10) 法人の場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類(新規に事業を始める者は、資本金額等を証明する書類)

(11) 個人の場合は、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(12) その他市長が必要と認める書類及び図面

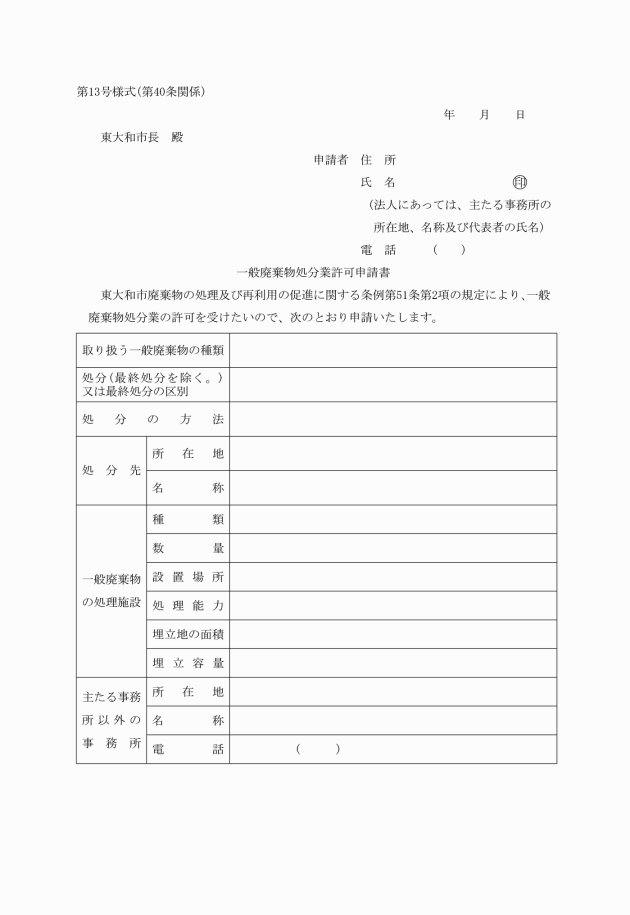

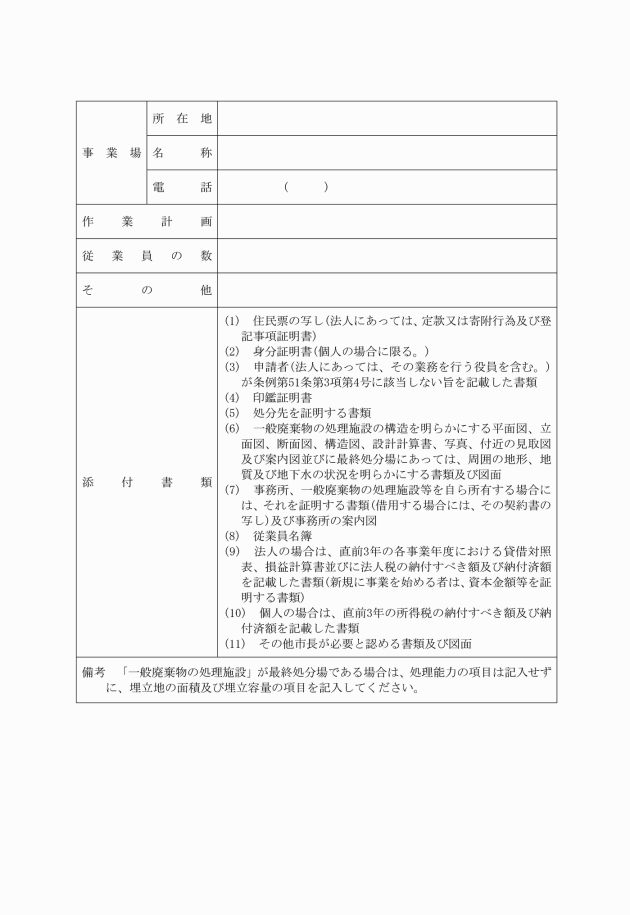

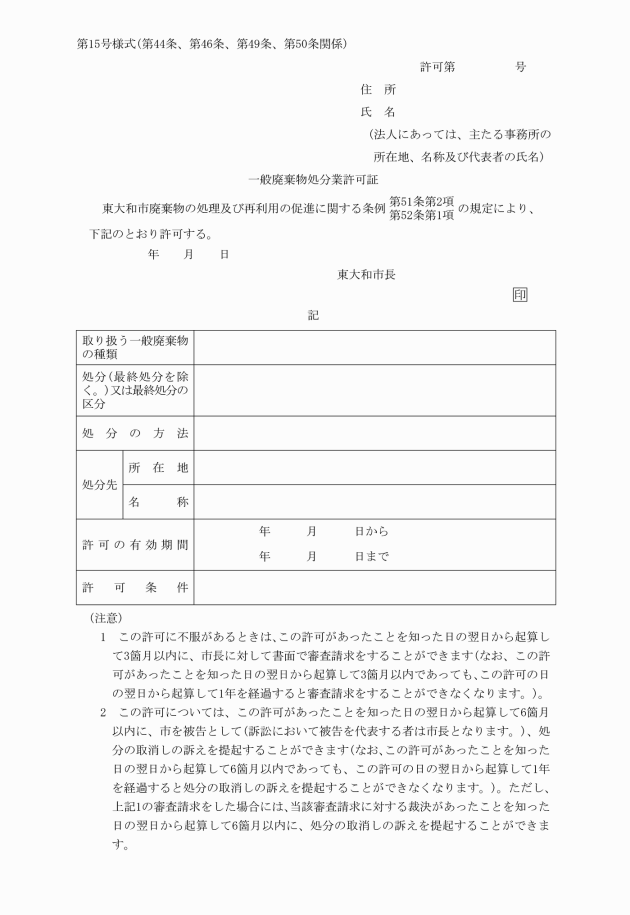

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別

(4) 処分の方法

(5) 処分先の所在地及び名称

(6) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(7) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の所在地、名称及び電話番号

(8) 作業計画

(9) 従業員の数

(10) その他市長が必要と認める事項

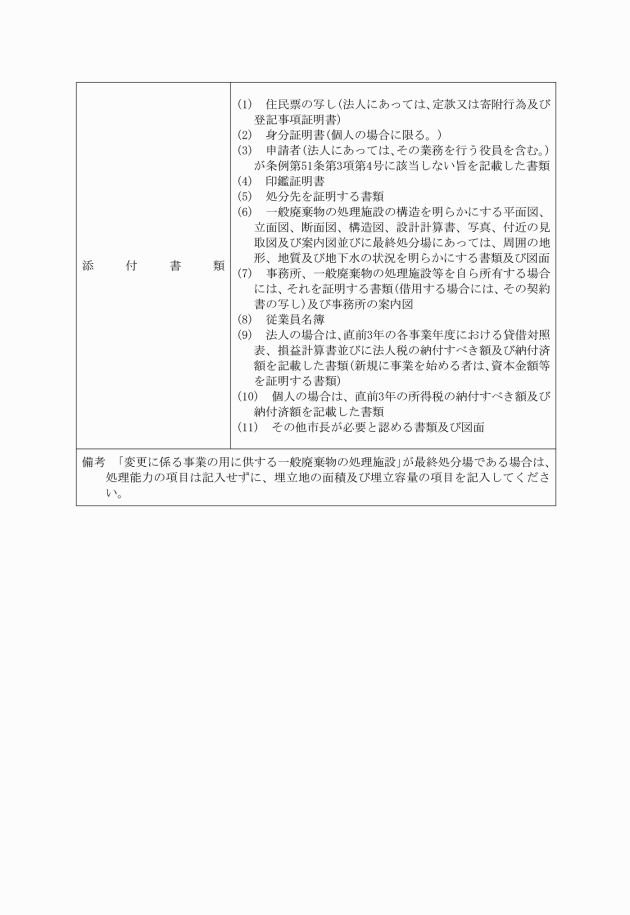

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が条例第51条第3項第4号に該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 処分先を証明する書類

(6) 一般廃棄物の処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(7) 事務所、一般廃棄物の処理施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 法人の場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類(新規に事業を始める者は、資本金額等を証明する書類)

(10) 個人の場合は、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(11) その他市長が必要と認める書類及び図面

(業の許可を要しない者)

第41条 条例第51条第1項ただし書の規則で定める者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号に掲げる者とする。

2 条例第51条第2項ただし書の規則で定める者は、省令第2条の3各号に掲げる者とする。

(業の許可基準)

第42条 条例第51条第3項第3号(条例第52条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては省令第2条の2各号に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に掲げるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、一般廃棄物の運搬先を明確にできること。

(2) 一般廃棄物処分業にあっては、一般廃棄物の処分先を明確にできること。

(許可の更新期間)

第43条 条例第51条第4項の規則で定める期間は、2年とする。

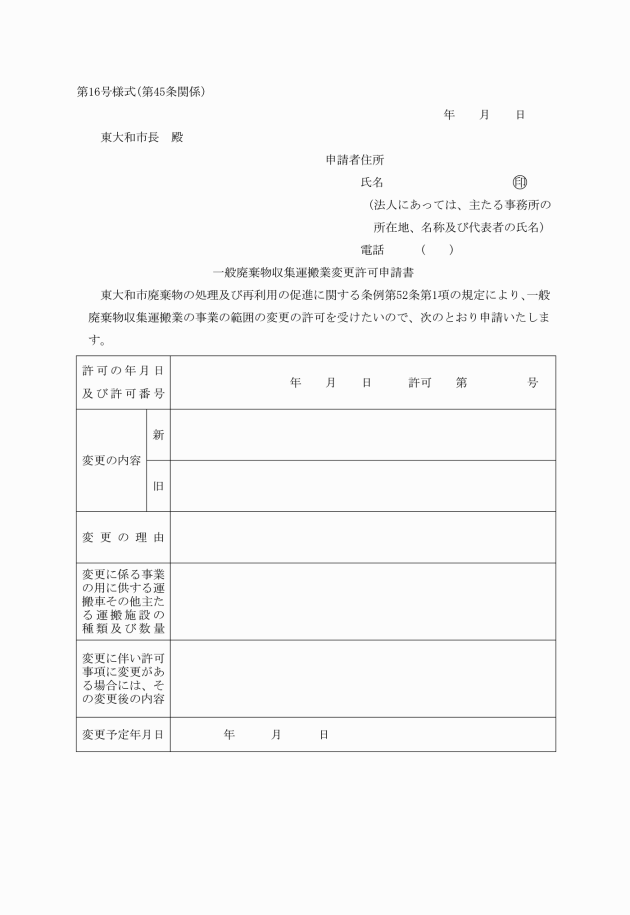

(業の変更の許可申請)

第45条 一般廃棄物収集運搬業者は、条例第52条第1項の規定により、第39条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(第16号様式)に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 許可の年月日及び許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する運搬車その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

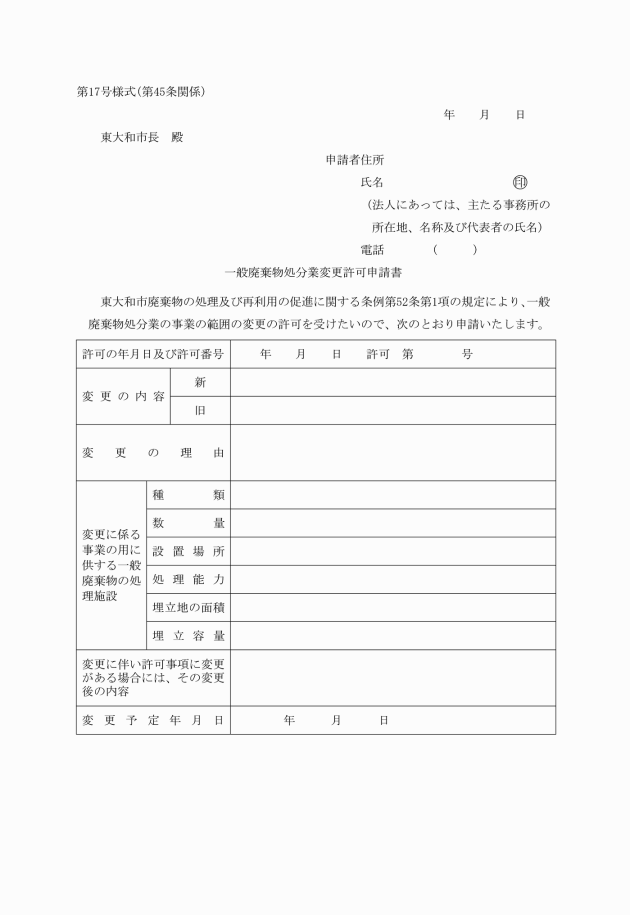

3 一般廃棄物処分業者は、条例第52条第1項の規定により第40条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(第17号様式)に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 許可の年月日及び許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

(業の変更届)

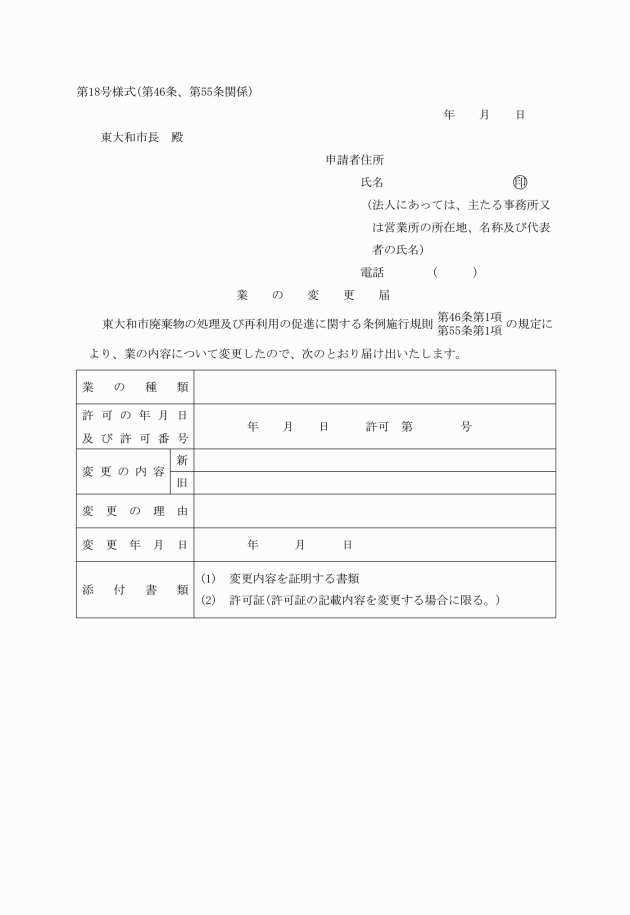

第46条 一般廃棄物収集運搬業者が第39条第1項第1号若しくは第4号から第9号までに掲げる事項を変更したとき、又は一般廃棄物処分業者が第40条第1項第1号若しくは第5号から第10号までに掲げる事項を変更したときは、その変更をした日から10日以内に、業の変更届(第18号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、一般廃棄物収集運搬業許可証及び一般廃棄物処分業許可証の記載内容を変更するときは、当該届に当該許可証を添付するものとする。

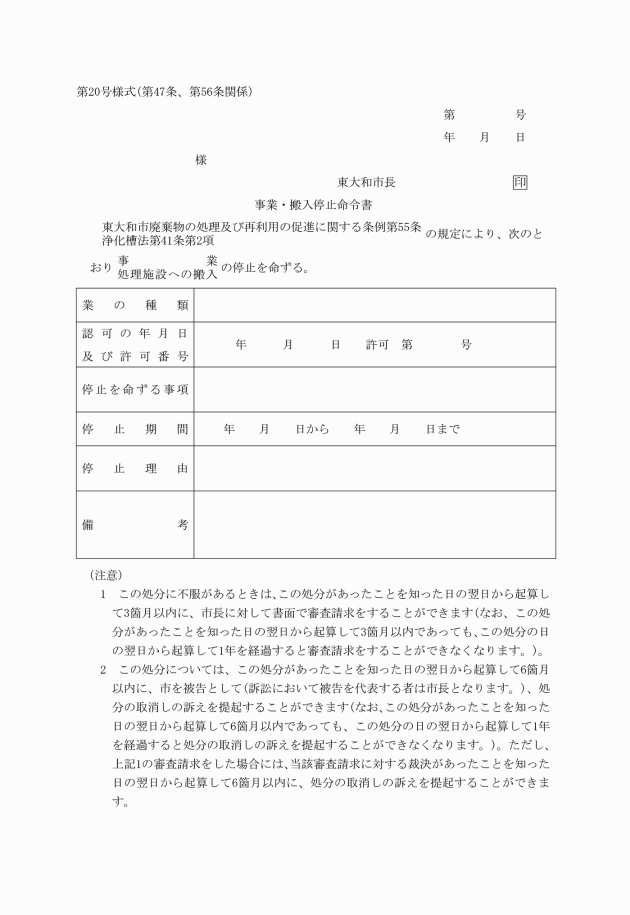

2 前項の規定により業の許可を取り消し、又は事業若しくは搬入の停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責任を負わない。

(事業の休止及び廃止届)

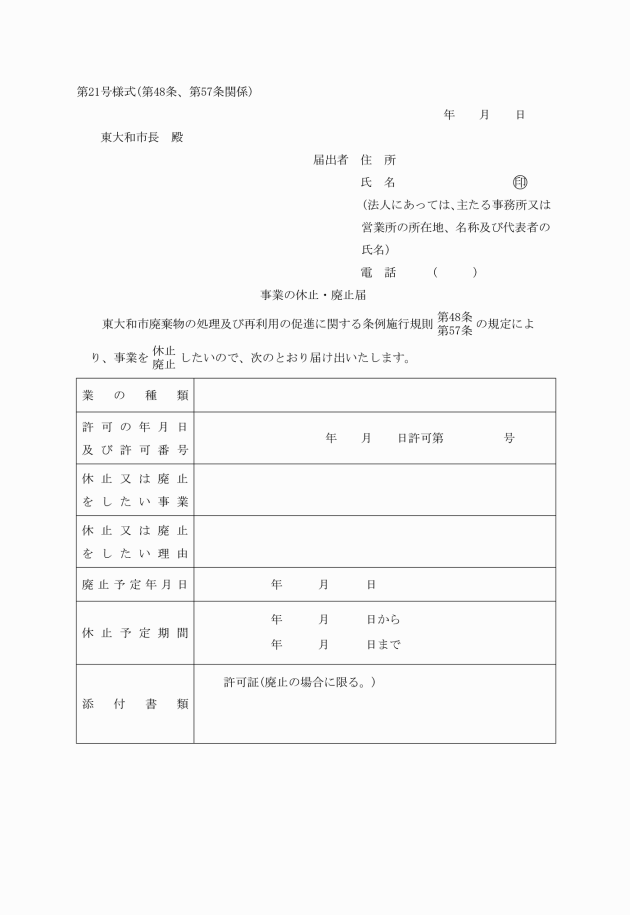

第48条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする者は、事業を休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに事業の休止・廃止届(第21号様式)により市長に届け出なければならない。

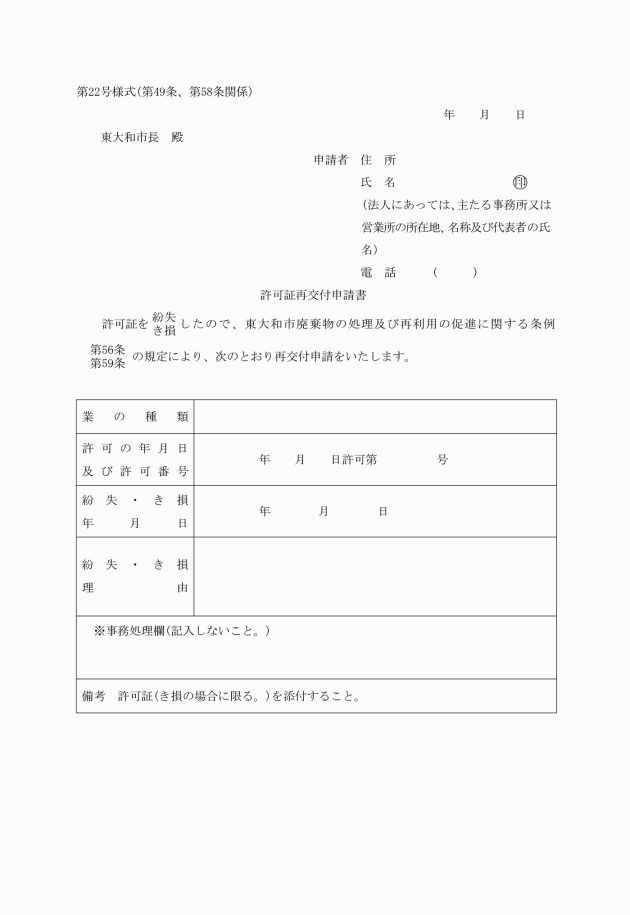

2 き損により前項の申請を行う者は、当該申請書にき損した許可証を添付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請があった場合は、許可証の再交付をするものとする。

(許可証の返納)

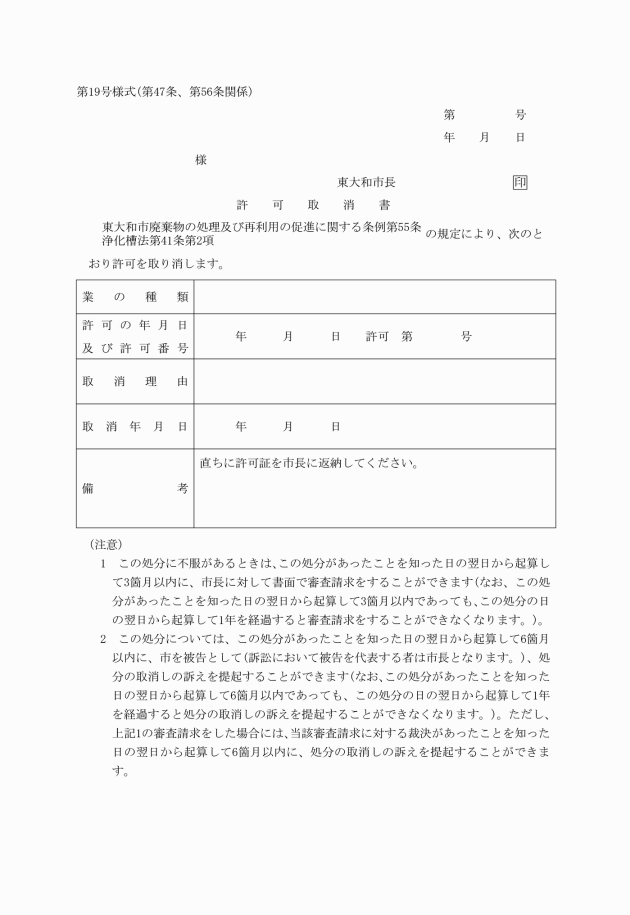

第50条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 条例第55条の規定により許可を取り消されたとき。

(2) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業を廃止したとき。

(3) 許可の期間が満了したとき。

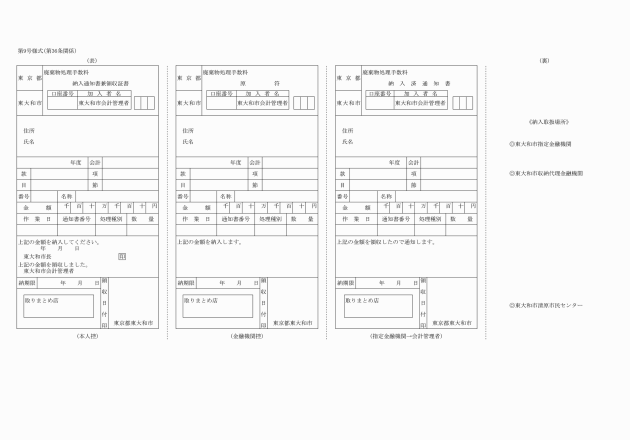

(手数料の納入方法)

第50条の2 条例第56条の2の規定による手数料の納入は、納入通知書によるものとする。

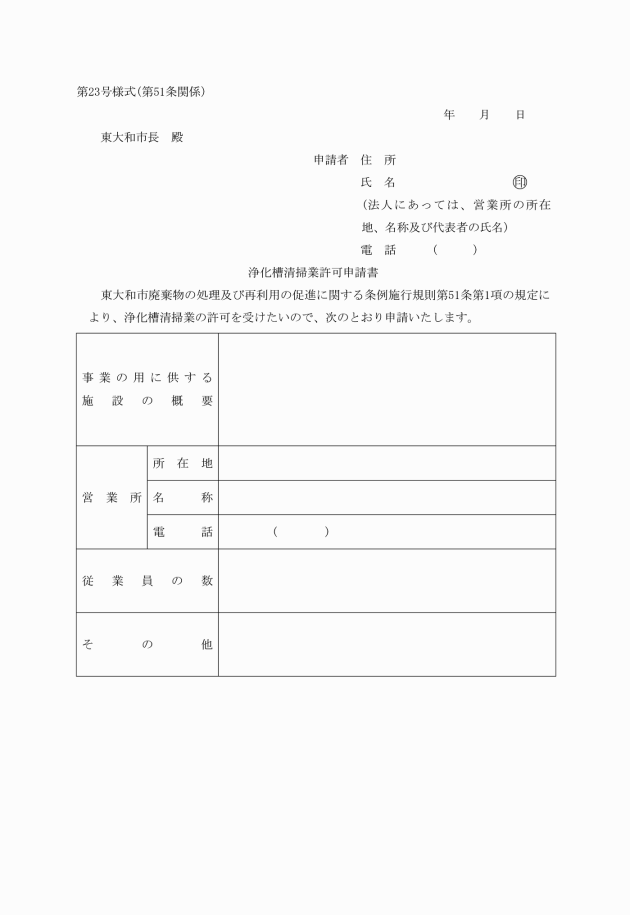

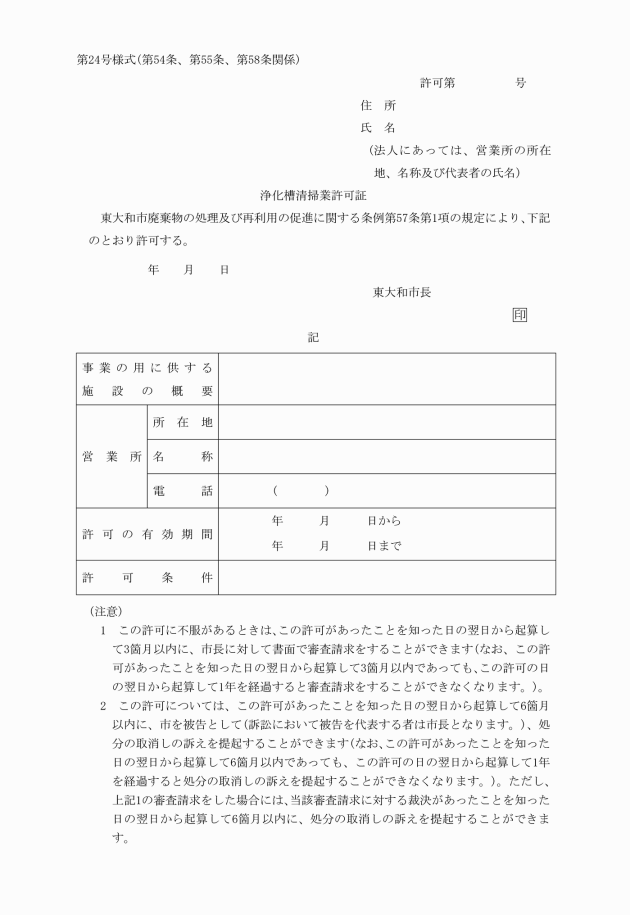

第7章 浄化槽清掃業

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、営業所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 事業の用に供する施設の概要

(3) 営業所の所在地、名称及び電話番号

(4) 従業員の数

(5) その他市長が必要と認める事項

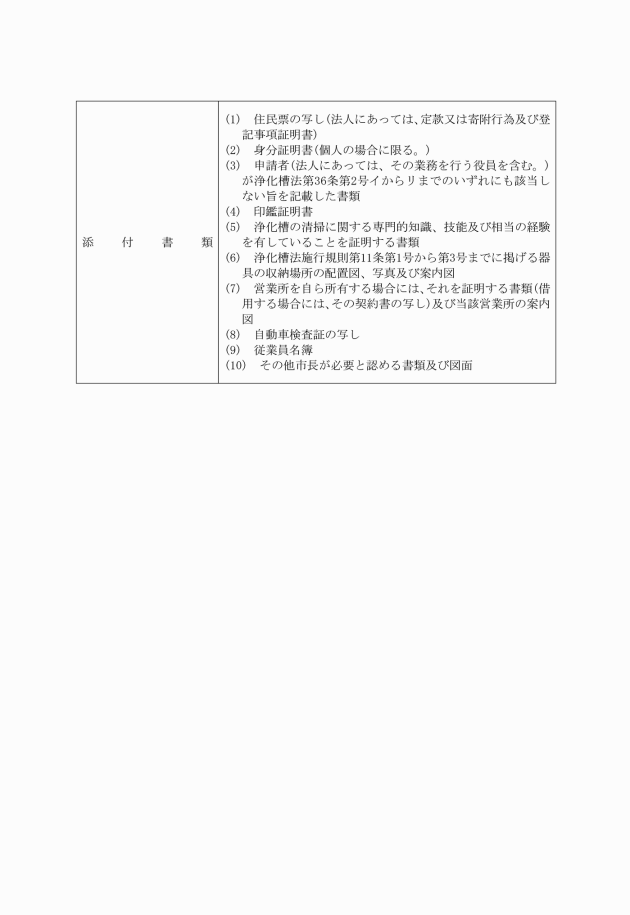

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからリまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証明する書類

(6) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに掲げる器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(7) 営業所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び当該営業所の案内図

(8) 自動車検査証の写し

(9) 従業員名簿

(10) その他市長が必要と認める書類及び図面

(業の許可基準)

第52条 浄化槽清掃業の許可の基準は、浄化槽法第36条各号に掲げるところによる。

(許可の更新期間)

第53条 条例第57条第1項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の場合において、浄化槽清掃業許可証の記載内容を変更するときは、当該届に当該許可証を添付するものとする。

2 前項の規定により業の許可を取り消し、又は事業若しくは搬入の停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責任を負わない。

(事業の休止及び廃止届)

第57条 浄化槽清掃業の事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする者は、事業を休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに事業の休止・廃止届(第21号様式)により市長に届け出なければならない。

2 き損により前項に規定する申請を行う者は、当該申請書にき損した許可証を添付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請があった場合は、許可証の再交付をするものとする。

第8章 雑則

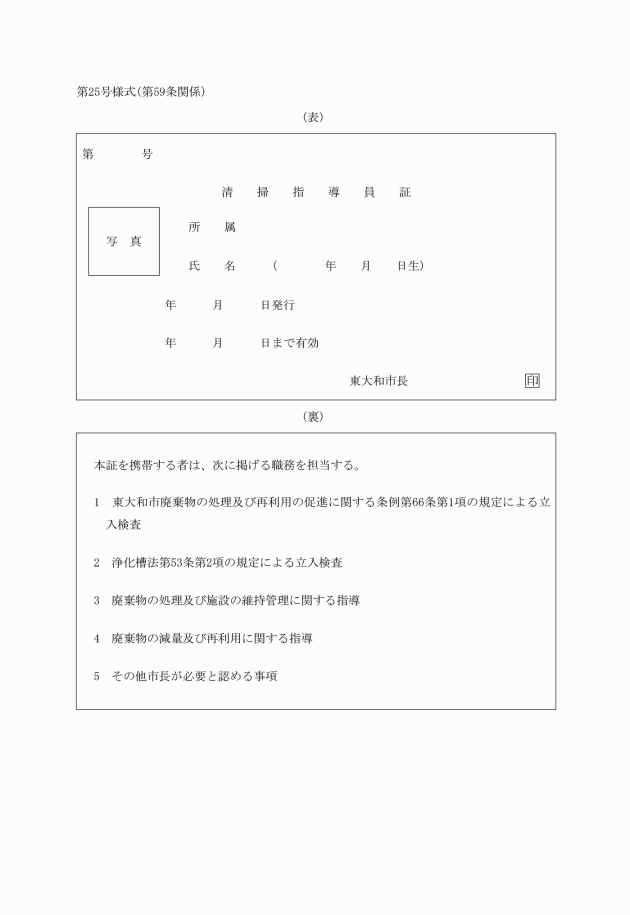

(清掃指導員)

第59条 条例第67条の規定による清掃指導員は、市職員のうちから、市長が任命する。

2 清掃指導員は、次に掲げる職務を担当する。

(1) 条例第66条第1項の規定による立入検査

(2) 浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査

(3) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導

(4) 廃棄物の減量及び再利用に関する指導

(5) その他市長が必要と認める事項

3 清掃指導員は、職務執行に当たり、清掃指導員証(第25号様式)を携帯し、関係人からその提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第60条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東大和市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則第6条の規定により交付された許可証で現に効力を有するものは、改正後の規則第44条及び第54条の規定により交付された許可証とみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年5月30日規則第24号)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成10年12月28日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第6章中第50条の次に1条を加える改正規定及び第7章中第58条の次に1条を加える改正規定は、平成11年2月1日から施行する。

2 改正後の第43条及び第53条の規定は、この規則の施行の際現に東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第51条第1項若しくは第2項又は第57条第1項の規定により許可を受けている者についても、適用する。

附則(平成17年3月31日規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第39条第2項第1号、第40条第2項第1号及び第3項並びに第51条第2項第1号及び第6号の改正規定並びに第12号様式及び第13号様式、第16号様式及び第17号様式並びに第23号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9号様式(裏)の改正規定(「東大和市役所清水出張所」を「東大和市清原市民センター」に改める部分に限る。)は、平成18年6月5日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成20年3月11日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月27日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年2月15日規則第5号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月27日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第33号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第21号)抄

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第35条の2関係)

廃棄物処理シールの種別 | 摘要 |

廃棄物処理シール 1,000円 | 手数料1,000円の粗大ごみ又は粗大ごみのうち手数料1,000円相当部分排出用 |

廃棄物処理シール 500円 | 手数料500円の粗大ごみ又は粗大ごみのうち手数料500円相当部分排出用 |

廃棄物処理シール 200円 | 手数料200円の粗大ごみ又は粗大ごみのうち手数料200円相当部分排出用 |

廃棄物処理シール 100円 | 手数料100円の粗大ごみ又は粗大ごみのうち手数料100円相当部分排出用 |

備考 各廃棄物処理シールは、組み合わせて使用することができる。

別表第2(第35条の2関係)

区分 | 番号 | 品目 | 手数料(単価)(円) | |

収集運搬 | 持込み | |||

家具・寝具・調度品類 | 1 | アコーディオンカーテン | 500 | 300 |

2 | 衣装箱 | 200 | 100 | |

3 | 椅子(パイプ椅子及び座椅子に限る。) | 200 | 100 | |

4 | 椅子(パイプ椅子及び座椅子を除く。) | 500 | 300 | |

5 | オーディオラック | 500 | 300 | |

6 | 鏡(三面鏡及びドレッサーに限る。) | 500 | 300 | |

7 | 鏡(三面鏡及びドレッサーを除く。) | 200 | 100 | |

8 | カラーボックス | 200 | 100 | |

9 | キッチンストッカー(90センチメートル以上のもの) | 1,000 | 600 | |

10 | キッチンストッカー(90センチメートル未満のもの) | 500 | 300 | |

11 | 下駄箱(高さ90センチメートル以上のもの) | 1,500 | 900 | |

12 | 下駄箱(高さ90センチメートル未満のもの) | 500 | 300 | |

13 | 米びつ | 200 | 100 | |

14 | サイドボード | 1,500 | 900 | |

15 | 座卓 | 500 | 300 | |

16 | 敷物(カーペット類で4.5畳以上のもの) | 500 | 300 | |

17 | 敷物(カーペット類で4.5畳未満のもの) | 200 | 100 | |

18 | 敷物(木製で4.5畳以上のもの) | 1,000 | 600 | |

19 | 敷物(木製で4.5畳未満のもの) | 500 | 300 | |

20 | 収納ケース | 200 | 100 | |

21 | 食器棚(高さ90センチメートル以上のもの) | 1,500 | 900 | |

22 | 食器棚(高さ90センチメートル未満のもの) | 500 | 300 | |

23 | 洗面化粧台(ホウロウ製品を除く。) | 1,000 | 600 | |

24 | ソファー(1人用) | 500 | 300 | |

25 | ソファー(2人以上用) | 1,500 | 900 | |

26 | ソファーベッド | 1,500 | 900 | |

27 | ダイニングテーブル | 1,000 | 600 | |

28 | 畳 | 1,500 | 900 | |

29 | 棚(1辺90センチメートル以上のもの) | 1,500 | 900 | |

30 | 棚(1辺90センチメートル未満のもの) | 500 | 300 | |

31 | たんす(高さ90センチメートル以上のもの) | 1,500 | 900 | |

32 | たんす(高さ90センチメートル未満のもの) | 500 | 300 | |

33 | 机(両袖机に限る。) | 2,000 | 1,200 | |

34 | 机(両袖机を除く。) | 1,000 | 600 | |

35 | テレビ台 | 500 | 300 | |

36 | 電話台 | 200 | 100 | |

37 | 戸棚(高さ90センチメートル以上のもの) | 1,500 | 900 | |

38 | 戸棚(高さ90センチメートル未満のもの) | 500 | 300 | |

39 | パイプハンガー | 200 | 100 | |

40 | パソコンラック | 500 | 300 | |

41 | 布団 | 200 | 100 | |

42 | ブラインド | 200 | 100 | |

43 | ベッド(セミダブル以下のもの) | 1,000 | 600 | |

44 | ベッド(ダブルベッド及び2段以上のベッドに限る。) | 2,000 | 1,200 | |

45 | ベッドマット(スプリング入りのもの) | 500 | 300 | |

46 | ベッドマット(スプリング入りのものを除き、マットレスを含む。) | 200 | 100 | |

47 | 本箱(高さ90センチメートル以上のもの) | 1,500 | 900 | |

48 | 本箱(高さ90センチメートル未満のもの) | 500 | 300 | |

電気・ガス・石油器具類 | 1 | アンテナ(BSアンテナ及びCSアンテナを含む。) | 200 | 100 |

2 | オーディオ機器単体 | 200 | 100 | |

3 | ガスオーブン | 1,500 | 900 | |

4 | ガスコンロ(2口以上のもの) | 500 | 300 | |

5 | カラオケセット | 1,000 | 600 | |

6 | 換気扇 | 200 | 100 | |

7 | 空気清浄機 | 200 | 100 | |

8 | こたつ(こたつ板を除く。) | 500 | 300 | |

9 | こたつ板 | 200 | 100 | |

10 | 照明器具 | 200 | 100 | |

11 | 除湿器、加湿器 | 200 | 100 | |

12 | 食器洗い機(乾燥機付きのものを含む。) | 500 | 300 | |

13 | 炊飯機(6合以上のもの) | 500 | 300 | |

14 | 炊飯機(6合未満のもの) | 200 | 100 | |

15 | ステレオセット | 1,500 | 900 | |

16 | ストーブ(ファンヒーターに限る。) | 500 | 300 | |

17 | ストーブ(ファンヒーターを除く。) | 200 | 100 | |

18 | スピーカー | 200 | 100 | |

19 | ズボンプレッサー | 200 | 100 | |

20 | 扇風機(冷風機を含む。) | 200 | 100 | |

21 | 掃除機 | 200 | 100 | |

22 | 電気スタンド | 200 | 100 | |

23 | 電磁調理器 | 500 | 300 | |

24 | 電子レンジ(オーブンレンジを含む。) | 1,000 | 600 | |

25 | パン焼機 | 200 | 100 | |

26 | ビデオデッキ(DVDデッキを含む。) | 200 | 100 | |

27 | ファックス | 200 | 100 | |

28 | 布団乾燥機 | 200 | 100 | |

29 | プリンター(スキャナーを含む。) | 200 | 100 | |

30 | マッサージ機(椅子型のもの) | 2,000 | 1,200 | |

31 | ミシン(卓上式ミシンに限る。) | 500 | 300 | |

32 | ミシン(卓上式ミシンを除く。) | 1,500 | 900 | |

33 | ミニコンポ | 500 | 300 | |

34 | 餅つき機 | 200 | 100 | |

35 | ワードプロセッサー | 200 | 100 | |

遊具・趣味用品類 | 1 | 編み機 | 500 | 300 |

2 | エレクトーン | 3,000 | 1,800 | |

3 | オルガン(電子オルガンを含む。)、電子ピアノ | 2,000 | 1,200 | |

4 | 楽器ケース | 200 | 100 | |

5 | キーボード | 200 | 100 | |

6 | ギター、マンドリン、琴 | 200 | 100 | |

7 | キックボード | 200 | 100 | |

8 | クーラーボックス | 200 | 100 | |

9 | 健康器具(サイクリングマシーン) | 1,000 | 600 | |

10 | 健康器具(ぶら下がり健康器) | 500 | 300 | |

11 | 健康器具(ランニングマシーン) | 1,500 | 900 | |

12 | 子供用遊具(滑り台及びブランコを除く。) | 200 | 100 | |

13 | ゴルフクラブ(5本まで) | 200 | 100 | |

14 | サーフボード | 200 | 100 | |

15 | サマーベッド | 200 | 100 | |

16 | 三輪車、一輪車 | 200 | 100 | |

17 | 自転車(24インチ以上のもの) | 800 | 500 | |

18 | 自転車(24インチ未満のもの) | 500 | 300 | |

19 | 水槽(幅90センチメートル以上のもの) | 1,000 | 600 | |

20 | 水槽(幅90センチメートル未満のもの) | 500 | 300 | |

21 | スキー板 | 200 | 100 | |

22 | スキーキャリア | 200 | 100 | |

23 | スケートボード | 200 | 100 | |

24 | スノーボード | 200 | 100 | |

25 | 滑り台 | 500 | 300 | |

26 | 天体望遠鏡 | 200 | 100 | |

27 | テント | 200 | 100 | |

28 | 人形ケース | 200 | 100 | |

29 | ぬいぐるみ | 200 | 100 | |

30 | バーベキューグリル | 200 | 100 | |

31 | ブランコ | 500 | 300 | |

32 | ペット小屋 | 1,000 | 600 | |

33 | ペットサークル(ペットケージを含む。) | 200 | 100 | |

34 | ボディーボード | 200 | 100 | |

その他 | 1 | アイロン台 | 200 | 100 |

2 | 板 | 200 | 100 | |

3 | 脚立、はしご(長さ90センチメートル以上のもの) | 500 | 300 | |

4 | 脚立、はしご(長さ90センチメートル未満のもの) | 200 | 100 | |

5 | 車椅子(電動式はバッテリーを除いた状態にあるもの) | 1,000 | 600 | |

6 | 芝刈機 | 500 | 300 | |

7 | スーツケース | 200 | 100 | |

8 | すのこ | 200 | 100 | |

9 | 製図台 | 200 | 100 | |

10 | 建具(サッシ、ガラス戸及び扉に限る。) | 500 | 300 | |

11 | 建具(サッシ、ガラス戸及び扉を除く。) | 200 | 100 | |

12 | チャイルドシート | 200 | 100 | |

13 | 電動アシスト自転車(バッテリーを除いた状態にあるもの) | 1,000 | 600 | |

14 | 風呂釜 | 1,000 | 600 | |

15 | 風呂の蓋 | 200 | 100 | |

16 | ベビーカー(シルバーカー(電動式を除く。)を含む。) | 200 | 100 | |

17 | ベビーガード(階段用及びストーブガード用を含む。) | 200 | 100 | |

18 | ベビーチェアー | 200 | 100 | |

19 | ベビーバス | 200 | 100 | |

20 | ベビーベッド | 500 | 300 | |

21 | 便座(洗浄式のもの) | 500 | 300 | |

22 | 便座(洗浄式以外のもの) | 200 | 100 | |

23 | 歩行器 | 200 | 100 | |

24 | 物置 | 2,000 | 1,200 | |

25 | 物干しざお | 200 | 100 | |

26 | 物干し台(室内用のもの) | 200 | 100 | |

27 | 物干し台(室外用のもので、コンクリート製台座を除いた状態にあるもの) | 500 | 300 | |

28 | 門扉(1辺90センチメートル以上のもの) | 2,000 | 1,200 | |

29 | 門扉(1辺90センチメートル未満のもの) | 1,000 | 600 | |

30 | 湯沸器 | 500 | 300 | |

31 | 浴槽(ホウロウ製品を除く。) | 2,000 | 1,200 | |

32 | その他のもの | 重量及び形状を考慮して、上記の品目の金額に準じて市長が定める額 | ||

備考

1 「収集運搬」とは、市長が粗大ごみを収集し、運搬し、及び処分する場合をいう。

2 「持込み」とは、粗大ごみを排出する者が指定施設に当該粗大ごみを運搬する場合をいう。

別表第3(第37条関係)

対象世帯 | 免除の種類 |

(1) 生活保護法による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯 | 一部の免除 |

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第283号)による児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯 | |

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯 | |

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢福祉年金の支給を受けている者の属する世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯 | |

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が1級又は2級であるものの属する世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯 | |

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が1級又は2級であるものの属する世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯 | |

(7) 東京都が発行する愛の手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が1度又は2度であるものの属する世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯 | |

(8) 年齢が75歳以上の者のみで構成されている世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯 |

備考

1 この表において「市民税が非課税」とは、当該年度分(手数料の減免に係る申請日の属する期間が4月から9月までの間である場合は前年度分)の市民税が非課税であることをいう。

2 この表において「一部の免除」とは、1年(10月1日から翌年9月30日までの期間をいう。以下同じ。)において、1人世帯にあっては家庭廃棄物指定収集袋小100枚、2人から4人までの世帯にあっては家庭廃棄物指定収集袋中100枚、5人以上の世帯にあっては家庭廃棄物指定収集袋大100枚に相当する額を限度とした免除をいう。この場合において、1年の途中から一部の免除を受けるときは、一部の免除を決定した日の翌日から1年の末日までの日数に応じてあん分して得た枚数(10枚未満の端数があるときは、これを10枚に切り上げた枚数)に相当する額を免除する。

3 一部の免除は、この表の適用により1年(前項後段の規定による免除を受ける場合は、一部の免除を決定した日の翌日から1年の末日までの期間をいう。)において免除を受ける手数料の額を、市長が別に定めるところにより分割して行うものとする。

4 この表の適用による手数料の免除を受けた者は、条例第49条の2第1項の規定により交付される家庭廃棄物指定収集袋の内容を変更することはできない。ただし、交付されることとなる家庭廃棄物指定収集袋について、容量の小さい種別へ変更する場合又は枚数を減らす場合については、この限りでない。

第10号様式及び第11号様式 削除