○東大和市重度身体障害者等救急直接通報システム事業運営要綱

平成6年6月29日

訓令第43号

(目的)

第1条 この要綱は、救急直接通報システム事業を運営することにより、緊急事態における重度身体障害者及び難病患者(以下「重度身体障害者等」という。)の不安を解消するとともに、生活の安全を確保し、もって当該重度身体障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(救急直接通報システム)

第2条 この要綱における救急直接通報システム(以下「システム」という。)とは、ひとりぐらし等の重度身体障害者等が家庭内で病気や事故などの緊急事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて東京消防庁に通報することにより、あらかじめ組織された地域住民等の協力体制による速やかな援助を得て当該重度身体障害者等の救助を行う制度をいう。

(対象者)

第3条 システムを利用することができる者は、東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている重度身体障害者等で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上のひとりぐらし等の者であって、障害の程度が1級及び2級のもの

(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1疾病名の欄に掲げる疾病にり患している18歳以上のひとりぐらし等の者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

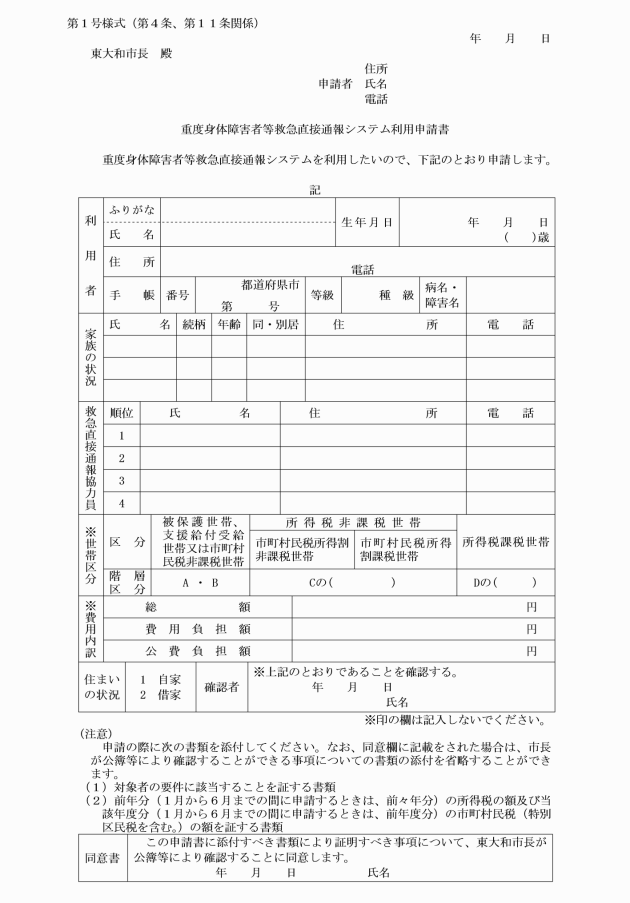

(申請)

第4条 システムを利用しようとする者は、重度身体障害者等救急直接通報システム利用申請書(第1号様式)に対象者の要件に該当することを証する書類並びに前年分の所得税の額及び当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の額を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請をする場合において1月から6月までの間に申請するときは、所得税については前々年分の所得税の額を証する書類、市町村民税については前年度分の市町村民税の額を証する書類を添えるものとする。

(1) 無線発報器

(2) 無線受信機(専用通報機組み込み型を含む。)

(3) 有線発報器

(4) 専用通報機

(費用負担)

第7条 利用者は、別表に定める世帯階層区分により、機器の貸与等に要する費用(機器の貸与、設置、交換、保守及び移設に要する費用として市長が別に定めるものをいう。)の一部を負担しなければならない。ただし、市町村民税非課税世帯及び所得税非課税世帯に属する者が貸与を受けたときは、当分の間無料とする。

2 前項に規定するもののほか、機器の使用に係る電気料金等は、利用者の負担とする。

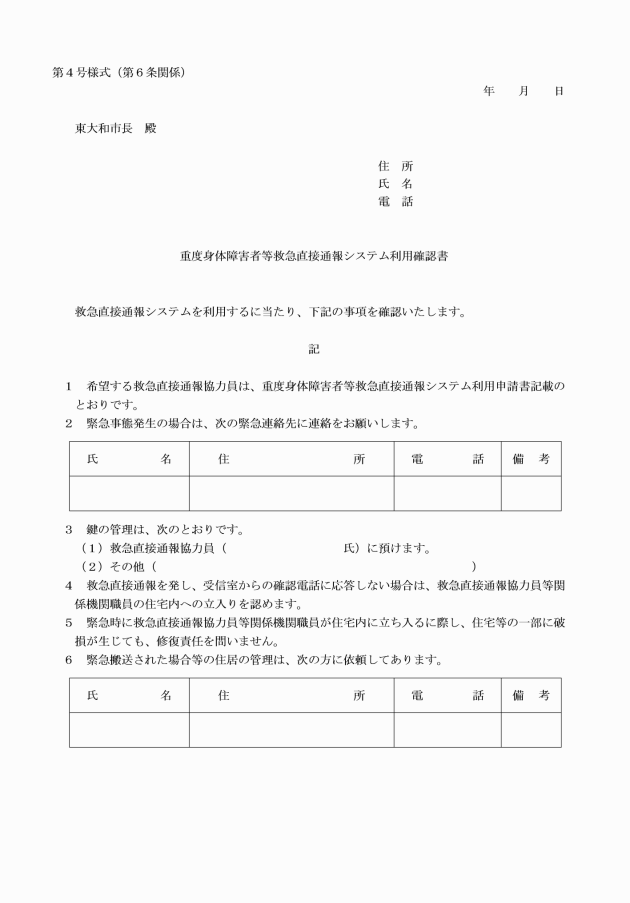

(遵守事項)

第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を管理しなければならない。

2 利用者は、機器の原状を変更し、又は機器及びシステムを利用する権利を他人に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。

3 利用者は、機器を本来の目的以外に使用してはならない。

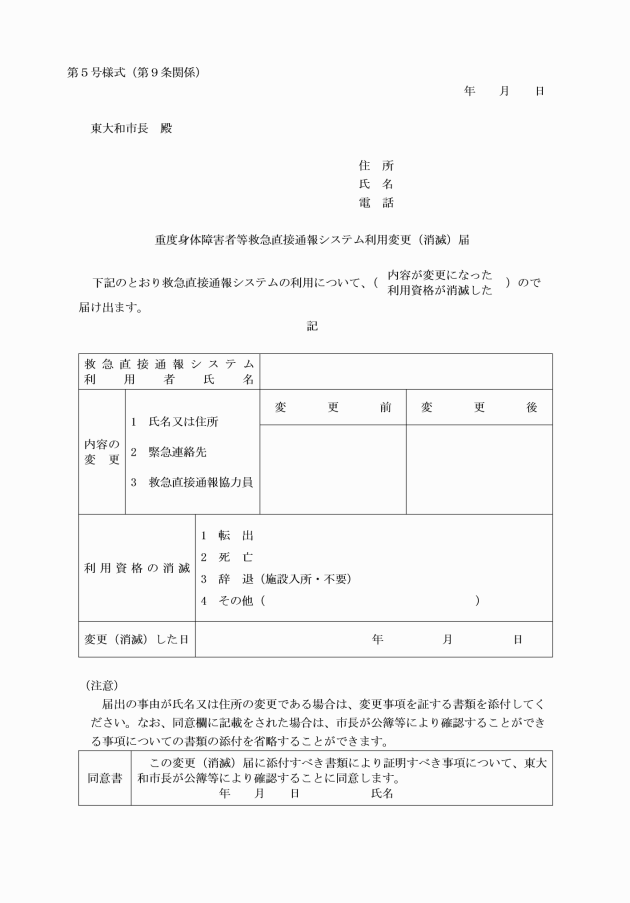

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) 第12条に規定する救急直接通報協力員を変更したとき。

(4) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(5) システムの利用を辞退するとき。

(利用の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の承認を取り消し、貸与している機器を返還させるものとする。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(地域住民等への協力依頼)

第11条 市長は、システムにより援助を求めた利用者(以下「求援助者」という。)に対し適切な援助を行うため、重度身体障害者等救急直接通報システム利用申請書(第1号様式)に記載された地域住民等にあらかじめ協力を依頼する。

(協力員の活動内容等)

第12条 市長の依頼を受諾した地域住民等は、救急直接通報協力員(以下「協力員」という。)となり、その活動内容は、次に掲げるところによる。

(1) 求援助者の安否の確認に関すること。

(2) 求援助者の安全の確保に関すること。

(3) 市、東京消防庁及び必要な関係機関との連絡に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、求援助者のための必要な活動に関すること。

2 協力員は、原則として求援助者1人につき3人以上とする。

(関係機関との連絡)

第13条 市長は、システムを運営するに当たっては、常に東京都、東京消防庁、消防署、警察署及び協力員と連絡を密にし、円滑な運営に努めなければならない。

(添付書類の省略)

第14条 市長は、この要綱により申請書又は変更(消滅)届に添付する書類により証明すべき事項について公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(年少扶養控除等の廃止に伴う特例措置)

2 当分の間、市町村民税課税額を計算する場合において、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法の規定により控除すべき扶養控除の額が改正法第1条の規定による改正前の地方税法の規定を適用したとしたならば控除されることとなる扶養控除の額(以下この項において「年少扶養控除等廃止前扶養控除額」という。)より少ないときにおける市町村民税課税額は、年少扶養控除等廃止前扶養控除額を考慮して市長が別に定めるところにより算出した額とする。

3 当分の間、所得税課税額を計算する場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の所得税法の規定により控除すべき扶養控除の額が改正法第1条の規定による改正前の所得税法の規定を適用したとしたならば控除されることとなる扶養控除の額(以下この項において「年少扶養控除等廃止前扶養控除額」という。)より少ないときにおける所得税課税額は、年少扶養控除等廃止前扶養控除額を考慮して市長が別に定めるところにより算出した額とする。

附則(平成18年4月24日訓令第15号)

1 この訓令は、平成18年4月24日から施行する。

2 改正後の東大和市重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱の規定は、この訓令の施行の日以後にした申請に係る緊急通報システムの機器の貸与について適用し、同日前にした申請に係る緊急通報システムの機器の貸与については、なお従前の例による。

附則(平成21年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成21年3月27日から施行する。

附則(平成23年6月14日訓令第22号)

この訓令は、平成23年6月14日から施行する。

附則(平成24年6月28日訓令第28号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中東大和市重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱附則の改正規定、第5条中東大和市重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱附則の改正規定、第6条中東大和市身体障害者福祉電話貸与及び電話料助成事業実施要綱附則の改正規定並びに第12条中東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱第2条第1項第2号、同条第3項第2号及び第7条第1項の改正規定 公布の日

附則(平成26年9月25日訓令第29号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

救急直接通報システム事業費用負担基準

世帯階層区分 | 費用負担額 | ||

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |

B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |

C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250円 |

C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | |

D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当するもの | 4,800円以下 | 3,450円 |

D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 3,800円 | |

D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 4,250円 | |

D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 4,700円 | |

D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 5,500円 | |

D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 6,250円 | |

D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 8,100円 | |

D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 9,350円 | |

D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 11,550円 | |

D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 13,750円 | |

D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 17,850円 | |

D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 22,000円 | |

D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 26,150円 | |

D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 40,350円 | |

D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 42,500円 | |

D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,450円 | |

D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,250円 | |

D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900円 | |

D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | |

備考

1 「世帯」とは、利用者及びその扶養義務者をいう。

2 世帯の所得税の額が3,960,000円以下である場合において、利用者が世帯主又はその世帯における最多収入者であるときは、この表に掲げる費用負担額に2分の1を乗じて得た額を費用負担額とする。

3 この表に定める費用負担額が実際の機器の貸与等に要する費用の額を上回るときは、実際の機器の貸与等に要する費用の額を費用負担額とする。