○東大和市証明等事務取扱規程

昭和43年6月20日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、東大和市(以下「市」という。)における証明又は謄本等の交付(以下「証明等」という。)に係る事務(以下「証明等事務」という。)の取扱いを統一することを目的とする。

(証明等事務の一般的範囲)

第2条 市の行う証明等事務は、市の所管事項であり、かつ、市において保管する公簿、台帳及びこれに付随する書類又はこれらに準ずる書類に基づいて、直接確認することのできる事項に関するものに限るものとする。ただし、特に必要のあるもの又は法令により市に証明等をする義務のあるものについては、当該事項を調査確認の上証明等をするものとする。

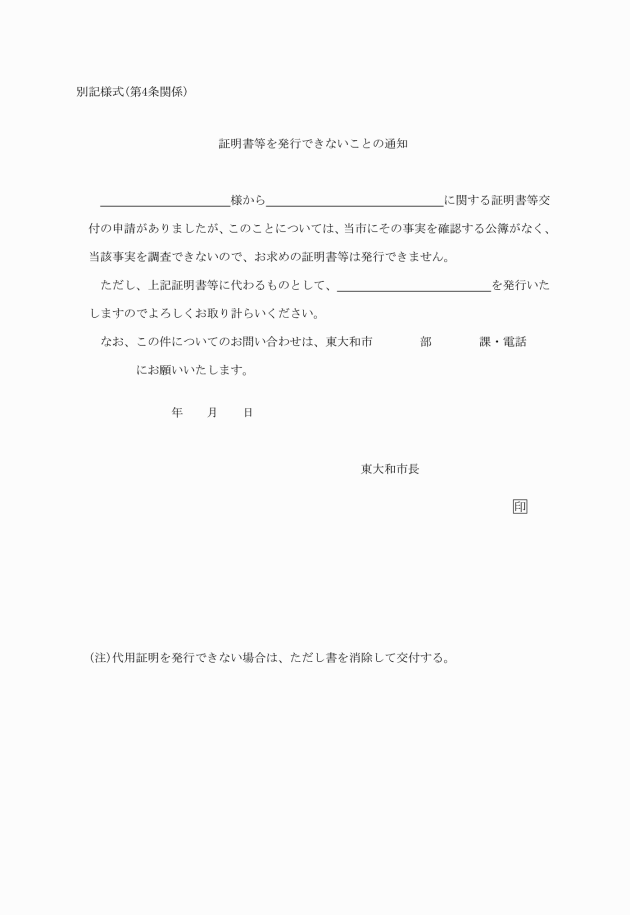

(証明書等を発行することができない場合の処置)

第4条 証明書等を発行することができない事項について証明等を求められた場合は、申請者又はその提出先に連絡し、証明等をすることができない事情を説明するとともに、別記様式による通知書を申請者に交付するものとする。

付則

この規程は、昭和43年6月20日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

付則(昭和45年10月1日告示第29号)抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の大和町の規程の規定により作成した用紙でこの規程施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

付則(昭和49年4月1日告示第12号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

付則(昭和56年5月1日訓令第8号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

付則(昭和57年1月14日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年1月15日から施行する。

付則(昭和62年3月30日訓令第10号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

付則(昭和63年7月25日訓令第17号)

この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令第28号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成17年3月25日から施行する。

附則(平成21年1月21日訓令第1号)

この訓令は、平成21年1月24日から施行する。

附則(平成24年6月28日訓令第28号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日訓令第22号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第20号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月13日訓令第9号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和6年11月28日訓令第20号)

この訓令は、令和6年11月28日から施行する。

別表第1(第3条関係)

発行することができるもの

区分 | 名称 | 備考 |

住民基本台帳等に関するもの | (1) 住民票の写し | |

(2) 除票の写し | ||

(3) 戸籍の附票の写し | ||

(4) 戸籍の附票の除票の写し | ||

(5) 住民票記載事項証明書 | ||

(6) 除票記載事項証明書 | ||

(7) 印鑑登録証明書 | ||

(8) 認可地縁団体印鑑登録証明書 | ||

戸籍等に関するもの | (1) 戸籍の謄本 | |

(2) 戸籍の全部事項証明書 | ||

(3) 戸籍の抄本 | ||

(4) 戸籍の個人事項証明書 | ||

(5) 戸籍の一部事項証明書 | ||

(6) 戸籍の謄本(広域交付) | ||

(7) 戸籍の全部事項証明書(広域交付) | ||

(8) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号 | ||

(9) 除かれた戸籍の謄本 | ||

(10) 除かれた戸籍の全部事項証明書 | ||

(11) 除かれた戸籍の抄本 | ||

(12) 除かれた戸籍の個人事項証明書 | ||

(13) 除かれた戸籍の一部事項証明書 | ||

(14) 除かれた戸籍の謄本(広域交付) | ||

(15) 除かれた戸籍の全部事項証明書(広域交付) | ||

(16) 戸籍法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号 | ||

(17) 戸籍記載事項証明書 | ||

(18) 除かれた戸籍記載事項証明書 | ||

(19) 受理証明書 | ||

(20) 上質紙受理証明書 | ||

(21) 届書の記載事項証明書 | ||

(22) 届書等情報内容証明書 | ||

(23) 身分証明書 | 破産手続開始決定の有無等民事事項に限る。 | |

(24) 認可地縁団体告示事項証明書 | ||

税に関するもの | (1) 土地証明書 | |

(2) 家屋証明書 | ||

(3) 土地評価証明書 | ||

(4) 家屋評価証明書 | ||

(5) 土地課税台帳記載事項証明書 | ||

(6) 家屋課税台帳記載事項証明書 | ||

(7) 家屋滅失証明書(現場確認証明書) | ||

(8) 納税証明書 | ||

(9) 課税証明書 | ||

(10) 公課証明書 | ||

(11) 非課税証明書 | ||

優良宅地造成等に関するもの | (1) 優良宅地認定証明書 | |

(2) 優良住宅認定証明書 | ||

(3) 良質住宅認定証明書 | ||

(4) 住宅用家屋証明書 | ||

上記以外のもの | (1) 行政境界証明書 | |

(2) 不在住証明書 | ||

(3) 町名地番変更証明書 | ||

(4) 不在籍証明 | ||

(5) 埋火葬許可証交付済証明 | ||

(6) 道路等境界証明 | ||

(7) 認定道路証明 | ||

(8) 都市計画に関する証明 | ||

(9) 特定市街化区域農地であることの証明書 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関するものに限る。 | |

(10) 公共事業用資産の買取り等の申出証明書 | ||

(11) 公共事業用資産の買取り等の証明書 | ||

(12) 税額控除の対象となる社会福祉法人であることの証明書 | ||

(13) 耕作証明 | ||

(14) り災証明 | ||

(15) 予防接種済証明書 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)に関するものに限る。 | |

(16) 身体障害者証明書 | ||

(17) 生活保護受給証明書 | ||

(18) 市営住宅入居証明書 | ||

(19) 電気供給に関する証明 | ||

(20) 文書受理証明書 | 戸籍法に関するものは除く。 | |

(21) 引続き都道府県の区域内に住所を有する者の証明 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に関するものに限る。 |

別表第2(第3条関係)

発行することができないもの

名称 | 発行する官公庁等 | 代用証明 | 備考 |

職業証明 | 勤務先又は商工会 | ||

無収入証明 | 非課税証明又は民生委員意見書 | ||

生活困窮証明 | 民生委員意見書 | ||

家庭生活状況証明 | 住民票の写し又は納税証明等 | ||

学資支払又は支弁の困難なことの証明 | |||

授業料免除願いに関する証明 | |||

独立生計証明 | 住民票の写し又は納税証明等 | ||

軍歴証明 | 都福祉局 | ||

無資産証明 | |||

通称証明(同一人証明) | 住民票の写し | ||

写真証明 | 警視庁 | ||

寄留関係証明 | |||

引揚者定着証明 | 住民票の写し | ||

内縁関係証明 | 世帯全員の住民票の写し | ||

住宅困窮証明 | |||

在外公館借入金確認証明 | |||

地籍図(公図)証明 | 法務局(登記所) | 写しは市でもできる。 | |

私有地を公共用に供している証明 | 市で管理しているものを除く。 | ||

転居証明 | 住民票の写し | ||

住民登録法施行前居住証明 | |||

身元保証人の独立生計及び成年者に関する証明 | 住民票の写し、戸籍の謄抄本又は納税証明 | ||

商標証明 | 特許庁 | ||

居住・同居証明 | 世帯全員の住民票の写し | ||

営業証明 | 都事務所、法務局(登記所)、商工会等 | ||

扶養証明 | 世帯全員の住民票の写し又は課税(非課税)証明書 | ||

無職証明 | |||

保育証明 | 世帯全員の住民票の写し又は母子健康手帳 | ||

生存証明 | 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の謄抄本又は戸籍全部(個人)事項証明書 | ||

年金受給者現況証明書 | 住民票記載事項証明書 | ||

死亡証明 | 戸籍記載事項証明書 | ||

分べん証明 | 戸籍記載事項証明書 |